Archivo de la categoría "Pobreza"

Lunes, 15 de julio de 2024

Valor de la canasta alimentaria, junio de 2024

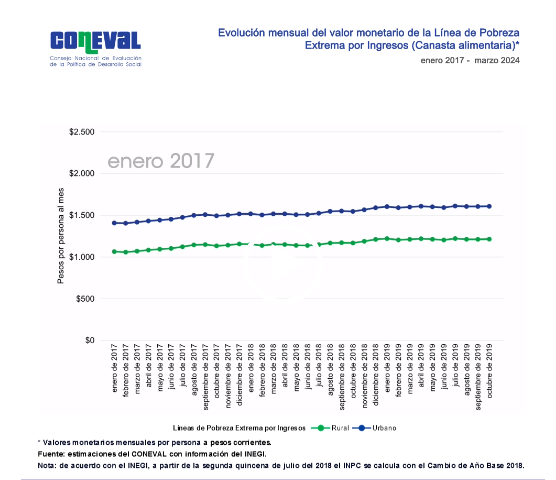

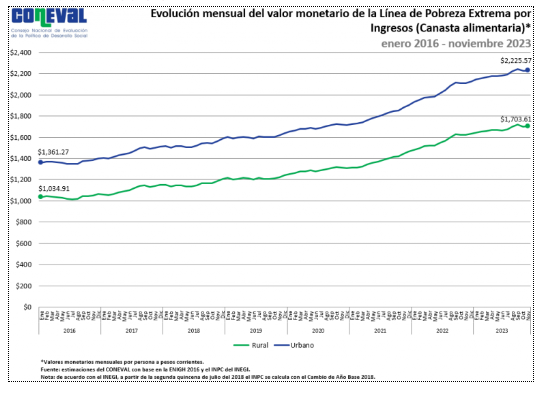

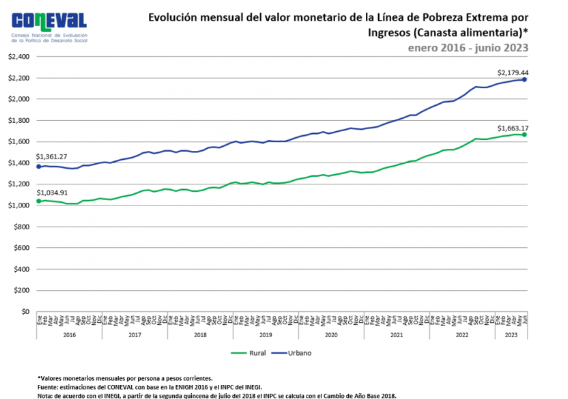

Actualizamos el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos Canasta Alimentaria en junio de 2024.

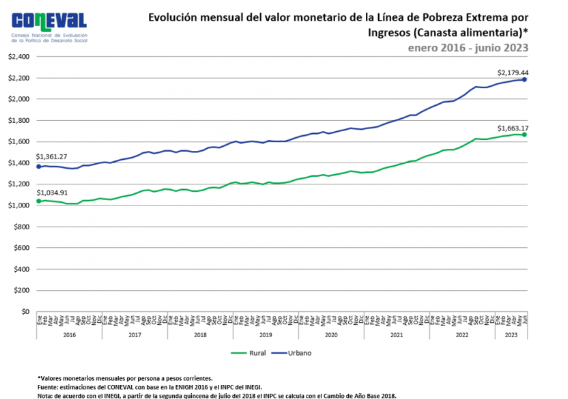

En el ámbito urbano, el valor de la Canasta Alimentaria incrementó anualmente 5.6%: pasó de $2,179.44 (junio de 2023) a $2,302.24 (junio de 2024). En cuanto a la variación mensual, disminuyó 0.1%, al pasar de $2,304.37 (mayo de 2024) a $2,302.24 (junio de 2024).

En el ámbito rural, el valor de la Canasta Alimentaria incrementó anualmente 5.8%: pasó de $1,663.17 (junio de 2023) a $1,759.79 (junio de 2024). Respecto a la variación mensual, disminuyó 0.4%, al pasar de $1,767.03 (mayo de 2024) a $1,759.79 (junio de 2024).

Fuente: CONEVAL 11 de julio de 2024

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Estadística, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la canasta alimentaria, junio de 2024

Martes, 2 de julio de 2024

Claves para abordar el alto costo de la

inseguridad alimentaria en América Latina

En América Latina y el Caribe, más de 43 millones de personas padecieron hambre en 2022.

En América Latina y el Caribe, más de 43 millones de personas padecieron hambre en 2022, según la FAO. Esto significa que pasaron días sin comer hasta el punto de sufrir enfermedades o molestias físicas por falta de alimentos.

Pero el problema no tiene que ver únicamente con la población que sufre hambre en extremo. También con aquella que está en situación de inseguridad alimentaria: personas que tienen acceso a alimentos, pero se ven en la obligación de reducirlos en cantidad o en calidad y, en consecuencia, se saltan comidas y no tienen dietas saludables.

En la región, muchas personas han perdido capacidad de acceso a los alimentos en la última década. Entre el 2014 y el 2016, el 27% de la población de la región experimentó inseguridad alimentaria de moderada a severa. Ya en 2020 y 2021, esa cifra aumentó al 39% y 40%, respectivamente. Aunque en 2022, el porcentaje disminuyó a 37,5%, la región sigue estando solo por debajo de África (60,9%) y por encima del promedio mundial (30%), de acuerdo con el informe más reciente de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria en el mundo.

Menos alimentos sobre la mesa o el consumo mayoritario de alimentos poco saludables se traducen también en que América Latina y el Caribe tenga a cuestas una doble carga de malnutrición: por un lado, la desnutrición y, en la otra cara de la moneda, el sobrepeso y la obesidad, que afecta hasta el 62,5% de la población regional, según la Organización Panamericana de la Salud.

Más de 133 millones de latinoamericanos no pueden pagar una dieta saludable. Es un reto disminuir esta cifra tomando en cuenta que la región tiene los costos más altos para una ingesta diaria de alimentos nutritivos: USD 4,08 diarios por persona, mientras que el promedio mundial es de USD 3,66, destaca la FAO.

Cuatro dimensiones para encarar la seguridad alimentaria

Para abordar la inseguridad alimentaria de manera efectiva, explica el experto, es crucial reconocer su naturaleza multifacética y atajarla con un enfoque integral desde cuatro dimensiones principales:

1.- La disponibilidad física de los alimentos: que haya suficiente producción y oferta.

2.- El acceso económico y físico a los alimentos, que se relaciona con las políticas enfocadas en ingresos, gastos, mercados y precios para asegurar que los hogares puedan obtener alimentos.

3.- La utilización de los alimentos: uso adecuado de los nutrientes, diversidad dietética y distribución equitativa dentro del hogar.

4.- La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores para que haya un acceso continuo a los alimentos, aunque se presenten crisis como fenómenos climáticos extremos, inestabilidad política y otros factores económicos.

En el rol de América Latina como productora de alimentos (la región es la principal exportadora mundial de alimentos) y en su capacidad para proveer servicios ecosistémicos (como la regulación del ciclo del agua, el secuestro de carbono, entre otros) también hay oportunidades para la región y para el mundo. Una de las maneras de aprovechar esas oportunidades para apuntar a la seguridad alimentaria es transformar los sistemas alimentarios de la región para hacerlos más resilientes y alinearlos con prácticas más sostenibles de los recursos naturales.

Para promover la seguridad alimentaria es clave comprender que la aproximación a las soluciones requiere de un engranaje de áreas como la agricultura, la protección social, la salud y disponibilidad de agua y saneamiento.

Fuente: BANCO MUNDIAL 01 de julio de 2024

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en BANCO MUNDIAL – Claves para abordar el alto costo de la inseguridad alimentaria en América Latina

Jueves, 27 de junio de 2024

“Es posible y viable erradicar la pobreza

en la vejez en América Latina y el Caribe”

Los sistemas de pensiones no contributivos deberían estar en el centro de dicha estrategia en la región, plantea nuevo libro lanzado por el organismo regional durante el Cuarto Seminario Regional de Desarrollo Social.

De acuerdo con la publicación, los sistemas de pensiones no contributivos (SPNC) han incrementado considerablemente su cobertura en América Latina y el Caribe: pasaron de cubrir solo el 3,4% de la población de 65 años y más en 2000, es decir, poco más de un millón de personas, a cubrir el 31% de esta población en 2022, casi 20 millones de personas. En 2022, solo cinco países de la región carecían de este tipo de sistemas. Este impresionante aumento en cobertura, según la investigación, se logró con un aumento acotado del gasto público, que pasó de 0,15% del PIB en 2000 a 0,42% del PIB en 2021.

El libro aborda siete estudios de casos de países con distintos niveles de cobertura y desarrollo en sus SPNC: En Bolivia, Chile y México se observan sistemas de pensiones no contributivos con vocación universal; Argentina y Perú muestran coberturas media-bajas, mientras que República Dominicana cuenta con un SPNC de cobertura baja. En el caso de Honduras, el libro aborda escenarios que permitirían su creación.

Entre 2000 y 2022, la participación de los pensionados no contributivos en el total de pensionados de 65 años y más en América Latina y el Caribe pasó de 6,6% a 41,8%.

El estudio recalca que los SPNC se han transformado en una estrategia prioritaria para la erradicación de la pobreza extrema y de la pobreza en la vejez. Entre 2001 y 2022, la pobreza de las personas mayores de 65 años se logró reducir a casi la mitad, al pasar de 29% a 15%. De hecho, hubo más éxito en reducir la pobreza en la vejez que la pobreza en general, a pesar del proceso de envejecimiento de la población. También sobresale su contribución a la reducción de las desigualdades de género mediante la inclusión de las mujeres mayores en los sistemas de pensiones, entre otros aportes.

Un desafío para avanzar en la erradicación de la pobreza en la vejez es la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones no contributivos, considerando el acelerado envejecimiento de la población de la región. Según se alerta en la investigación, América Latina y el Caribe envejecerá a los mismos niveles de Europa, pero en la mitad del tiempo.

Si el gasto en los SPNC se aumenta anualmente entre 0,07% y 0,1% del PIB en los próximos 10 años, se alcanzaría el nivel de gasto equivalente para erradicar la pobreza en la vejez en 2035, aun en un escenario de cobertura y valor creciente, asegura la CEPAL, lo que impone un desafío técnico, institucional, financiero y de economía política.

Fuente: CEPAL 26 de junio de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Economía, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CEPAL – “Es posible y viable erradicar la pobreza en la vejez en América Latina y el Caribe”

Miércoles, 12 de junio de 2024

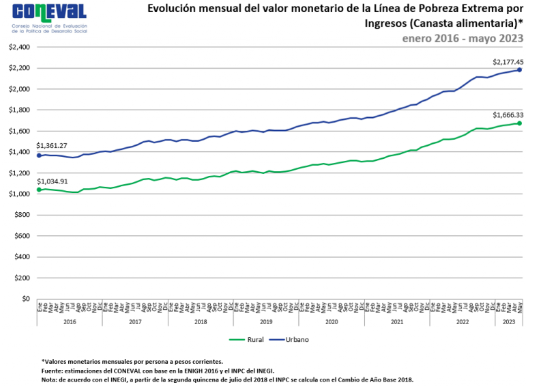

Valor de la canasta alimentaria, mayo de 2024

Actualizamos el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos Canasta Alimentaria en mayo de 2024.

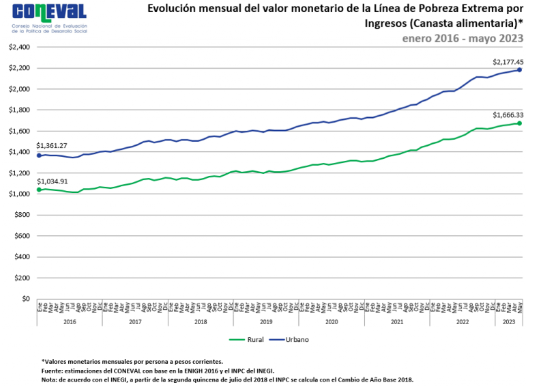

En el ámbito urbano, el valor de la Canasta Alimentaria incrementó anualmente 5.8%: pasó de $2,177.45 (may. de 2023) a $2,304.37 (may. de 2024). En cuanto a la variación mensual, incrementó 0.2%: pasó de $2,298.82 (abr. de 2024) a $2,304.37 (may. de 2024).

En el ámbito rural, el valor de la Canasta Alimentaria incrementó anualmente 6.0%: pasó de $1,666.33 (may. de 2023) a $1,767.03 (may. de 2024). Respecto a la variación mensual, su valor incrementó 0.3%: pasó de $1,761.74 (abr. de 2024) a $1,767.03 (may. de 2024).

Fuente: CONEVAL 11 de junio de 2024

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Empleo, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la canasta alimentaria, mayo de 2024

Martes, 14 de mayo de 2024

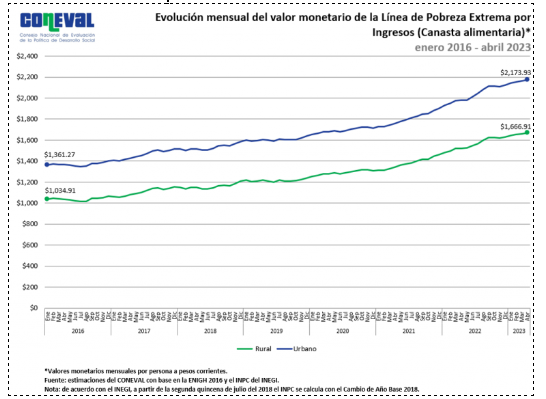

Valor de la canasta alimentaria, abril de 2024

Actualizamos el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) en abril 2024.

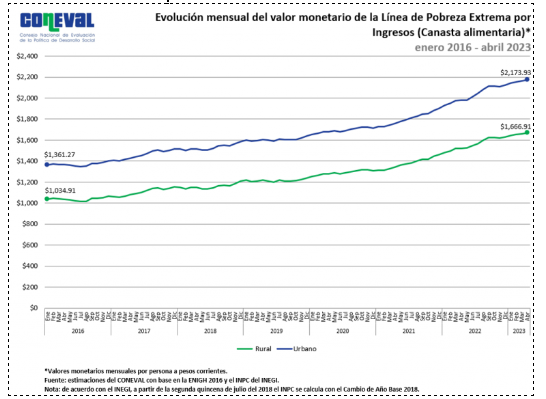

En el ámbito urbano, el valor de la Canastas Alimentaria incrementó anualmente 5.7%: pasó $2,173.93 (abr-2023) a $2,298.82 (abril-2024). En cuanto a la variación mensual, incrementó 0.5%; pasó de $2,287.66 (mar-2024) a $2,298.82 (abril-2024).

En el ámbito rural, el valor de la Canastas Alimentaria incrementó anualmente 5.7%; pasó de $1,666.91 (abr-2023) a $1,761.74 (abr-2024). Respecto a la variación mensual, incrementó 0.6% al pasar $1,750.51 (mar-2024) a $1,761.74 (abr-2024).

Fuente: CONEVAL 13 de mayo de 2024

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Empleo, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la canasta alimentaria, abril de 2024

Jueves, 25 de abril de 2024

El hambre se extiende en el mundo

afectando al 20% de la población en 59 países

El hambre aguda alcanza a más de 280 millones de personas en 59 países y territorios en 2023, hilando cinco años de deterioro de la inseguridad alimentaria, alerta el más reciente informe de la ONU.

El estudio conjunto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destaca que el pasado fue el quinto año consecutivo de avance de la inseguridad alimentaria.

El documento explica que si bien el porcentaje global de personas en situación de inseguridad alimentaria peligrosa en 2023 estuvo un 1,2% por debajo del de 2022, el problema ha empeorado peligrosamente desde la crisis derivada de la pandemia de COVID 19. Abunda que para fines de 2019, cuando se conoció el primer caso de la enfermedad, la inseguridad alimentaria aguda afectaba a una de cada seis personas en 55 países mientras que apenas un año después esa cifra aumentó a una de cada cinco.

El texto identifica tres detonadores mayores de las crisis de hambre: los conflictos, que asolan a 20 países y tienen a 135 millones de personas con hambre; los eventos climáticos extremos, responsables del hambre de unos 57 millones de personas; y los embates económicos que causan el hambre de 75 millones de personas en 18 países.

El informe afirma que la desnutrición aguda empeoró en 2023, sobre todo entre las personas desplazadas a causa de los conflictos y desastres. Por este motivo, insta a adoptar estrategias que integren la paz, la prevención y la acción de desarrollo con la labor humanitaria de emergencia a escala para romper el ciclo del hambre aguda “que permanece en niveles inaceptablemente altos”.

En América Latina y el Caribe, 19,7 millones de personas enfrentaron niveles altos de inseguridad alimentaria en nueve países durante 2023.

El informe detalla que los fenómenos meteorológicos extremos fueron uno de los factores más importante que en 2022, debido a El Niño, provocaron precipitaciones erráticas y reducidas, temperaturas más altas de lo normal y una reducción del rendimiento de los cultivos en algunas zonas de Guatemala, Honduras y el Corredor Seco de El Salvador y Nicaragua.

Por otra parte, la reducción de las oportunidades de ingresos y el aumento de los precios de los alimentos erosionaron el poder adquisitivo de las familias de la región, especialmente entre las grandes poblaciones de migrantes y refugiados, que normalmente enfrentan desafíos de integración y dependen de salarios diarios del sector informal.

Fuente: OIT 24 de abril de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, ONU, Pobreza | Comentarios desactivados en ONU – El hambre se extiende en el mundo afectando al 20% de la población en 59 países

Jueves, 18 de abril de 2024

La desigualdad en la salud reproductiva se refleja en un mayor número de muertes de las madres más pobres o marginadas

Si bien se han producido avances en la salud sexual y reproductiva, que se convirtió en una prioridad mundial hace tres décadas, el mundo no ha progresado en salvar a las mujeres de muertes evitables en el embarazo y el parto.

Un nuevo informe publicado, revela una grave desigualdad entre los distintos países ya que más de la mitad de las muertes maternas, un 62%, se producen en países que se encuentran en estado de crisis o de conflicto.

El documento Vidas entrelazadas, hilos de esperanza destaca el papel que desempeñan el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación en el bloqueo de los avances en materia de salud sexual y reproductiva.

Las mujeres y niñas atrapadas en la pobreza tienen más probabilidades de morir prematuramente por la insuficiente atención sanitaria si pertenecen a grupos minoritarios o están atrapadas en un entorno de conflicto, según el informe.

Dichos avances se están estancando en varias áreas clave. En un mundo en el que una cuarta parte de las mujeres no puede decir no a las relaciones sexuales con su pareja y casi una de cada 10 no tiene voz ni voto en materia de anticoncepción, 800 mujeres mueren cada día dando a luz, una cifra preocupante que no ha variado desde 2016. Casi 500 de esas muertes evitables al día se producen en países que viven crisis humanitarias y conflictos.

El informe destaca la importancia de adaptar los programas a las necesidades de las comunidades y de capacitar a las mujeres y las niñas para que elaboren y apliquen soluciones innovadoras.

Asimismo, calcula que, si se invirtieran 79.000 millones de dólares adicionales en países de renta baja y media de aquí a 2030, se podrían evitar 400 millones de embarazos no deseados, salvar un millón de vidas y generar 660.000 millones de dólares en beneficios económicos.

Fuente: OIT 17 de abril de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Objetivos de Desarrollo del Milenio, ONU, Población, Pobreza, Salud | Comentarios desactivados en ONU – La desigualdad en la salud reproductiva se refleja en un mayor número de muertes de las madres más pobres o marginadas

Lunes, 15 de abril de 2024

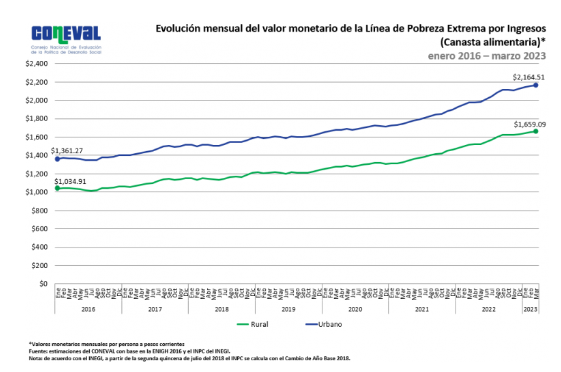

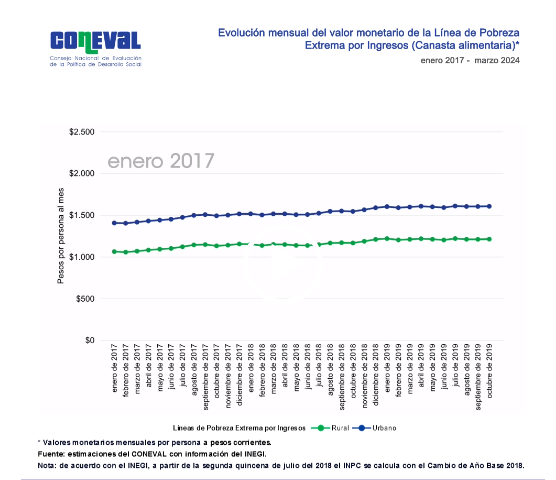

Valor de la canasta alimentaria, marzo de 2024

Actualizamos el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) en marzo 2024.

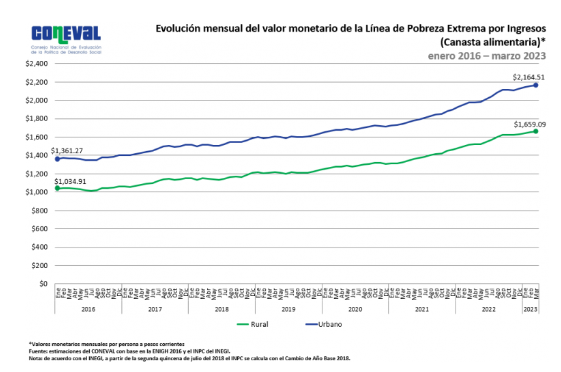

En el ámbito urbano el valor de la #CanastaAlimentaria incrementó anualmente 5.7%: pasó de $2,164.51 (mar. 2023) a $2,287.66 (mar. 2024). En cuanto a la variación mensual, disminuyó 0.2%, al pasar de $2,293.38 (feb.2024) a $2,287.66 (mar. 2024).

En el ámbito rural el valor de la #CanastaAlimentaria incrementó anualmente 5.5%: pasó de $1,659.09 (mar. 2023) a $1,750.51 (mar.2024). Respecto a la variación mensual, su valor disminuyó: pasó de $1,756.08 (feb. 2024) a $1,750.51 (mar.2024).

Fuente: CONEVAL 11 de abril de 2024

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Empleo, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la canasta alimentaria, marzo de 2024

Jueves, 14 de marzo de 2024

Los países ricos alcanzan un desarrollo humano récord,

pero la mitad de los más pobres han retrocedido

El aumento de la polarización política y la desconfianza provoca el bloqueo de los retos mundiales

El Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024, titulado “Romper el bloqueo: reimaginar la cooperación en un mundo polarizado”, revela una tendencia preocupante: el repunte del Índice de Desarrollo Humano (IDH) mundial -una medida resumida que refleja el Ingreso Nacional Bruto per cápita, la educación y la esperanza de vida de un país- ha sido parcial, incompleto y desigual.

Se proyecta que el IDH alcance máximos históricos en 2023, tras los pronunciados descensos registrados en 2020 y 2021. Pero este progreso es profundamente desigual. Los países ricos están experimentando niveles récord de desarrollo humano, mientras que la mitad de los países más pobres del mundo permanecen por debajo de su nivel de progreso anterior a la crisis. Las desigualdades mundiales se ven agravadas por una importante concentración económica. Como se indica en el informe, casi el 40 % del comercio mundial de bienes se concentra en tres o menos países; y en 2021 la capitalización bursátil de cada una de las tres mayores empresas tecnológicas del mundo superó el Producto Interior Bruto (PIB) de más del 90 % de los países ese año.

El informe sostiene que el avance de la acción colectiva internacional se ve obstaculizado por una emergente “paradoja de la democracia”: mientras que nueve de cada diez personas en todo el mundo respaldan la democracia, más de la mitad de los encuestados a nivel mundial expresan su apoyo a líderes que pueden socavarla saltándose las normas fundamentales del proceso democrático, según los datos analizados en el Informe. La mitad de las personas encuestadas en todo el mundo afirman no tener ningún control significativo sobre sus vidas, y más de dos tercios creen que tienen poca influencia en las decisiones de su gobierno.

El informe destaca que la desglobalización no es factible ni realista en el mundo actual y que la interdependencia económica sigue siendo elevada. Señala que ninguna región se acerca a la autosuficiencia, ya que todas dependen de las importaciones de otras regiones en un 25 % o más de al menos un tipo importante de bienes y servicios.

El informe subraya cómo se está reconfigurando la interdependencia mundial y reclama una nueva generación de bienes públicos globales. Propone cuatro ámbitos de actuación inmediata:

Bienes públicos del planeta, para la estabilidad climática, a medida que nos enfrentamos a los retos sin precedentes del Antropoceno.

Bienes públicos globales digitales, para una mayor equidad en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías al servicio de un desarrollo humano equitativo.

Mecanismos financieros nuevos y ampliados, incluida una vía novedosa en la cooperación internacional que complemente la ayuda humanitaria y la ayuda tradicional al desarrollo de los países de renta baja.

Reducir la polarización política mediante nuevos enfoques de gobernanza centrados en potenciar la voz de los ciudadanos en las deliberaciones y atajar la desinformación.

Más datos clave del Informe

En 2023, los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanzaron puntuaciones más altas en el IDH en comparación con sus niveles en 2019.

Entre los 35 países menos adelantados (PMA) que experimentaron un descenso de su IDH en 2020 y/o 2021, más de la mitad (18 países) aún no han recuperado sus niveles de desarrollo humano de 2019.

Todas las regiones en desarrollo no han alcanzado los niveles de IDH previstos según la tendencia antes de 2019. Parecen haber descendido auna trayectoria de IDH inferior, lo que indica posibles retrocesos permanentes en el progreso futuro del desarrollo humano.

El impacto de las pérdidas de desarrollo humano se hace patente en el Afganistán y Ucrania. El IDH del Afganistán ha retrocedido diez años, mientras que el de Ucrania cayó a su nivel más bajo desde 2004.

El Informe cita estudios que indican que los países con gobiernos populistas tienen tasas de crecimiento del PIB más bajas. Quince años después de la toma de posesión de un gobierno populista, se observa que el PIB per cápita es un 10 % inferior al que podría ser en un escenario de gobierno no populista.

Fuente: PNUD 12 de marzo de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en PNUD – Los países ricos alcanzan un desarrollo humano récord, pero la mitad de los más pobres han retrocedido

Martes, 12 de marzo de 2024

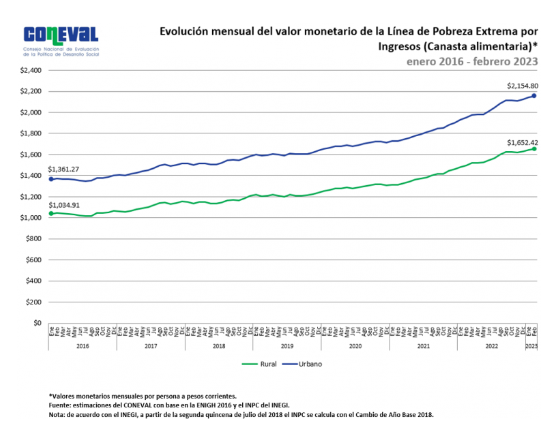

Valor de la canasta alimentaria, febrero de 2024

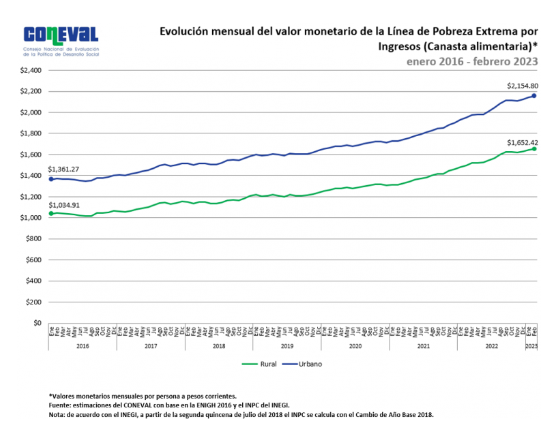

Anualmente, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) urbana pasó de $2,154.80 (febrero de 2023) a $2,293.38 (febrero de 2024), incrementó 6.4%. Mientras que, en el mismo periodo de referencia, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos rural pasó de $1,652.42 a $1,756.08, lo que representa un incremento de 6.3%.

Respecto a la variación mensual, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) urbana pasó de $2,328.59 (enero de 2024) a $2,293.38 (febrero de 2024), disminuyó 1.5%. En tanto que, en el mismo periodo de referencia, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos rural 🛖 pasó de $1,798.56 a $1,756.08, es decir, disminuyó 2.4%.

Fuente: CONEVAL 12 de febrero de 2024

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Empleo, Estadística, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la canasta alimentaria, febrero de 2024

Jueves, 7 de marzo de 2024

CONEVAL presenta el Sistema de Indicadores

sobre Pobreza y Género en México 2016-2022

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta el Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género en México (SIPyG), el cual aporta evidencia empírica y provee insumos para incorporar la perspectiva de género en el diseño y la evaluación de políticas públicas de desarrollo social en materia de pobreza.

El SIPyG, publicado por primera vez en 2012, presenta en esta edición la serie 2016-2022 con 33 indicadores que abarcan temáticas sustanciales para los análisis de las desigualdades de género y también para visibilizar cómo la construcción sociocultural del género incide en el desigual acceso a derechos sociales y al bienestar económico entre mujeres y hombres.

Principales resultados

De 2016 a 2022, la jornada semanal del trabajo del hogar no remunerado fue más extensa en mujeres, con un promedio de 32 horas para ellas, en contraste, con las 14 horas

observadas en los hombres.

• De 2016 a 2022, el trabajo al que las mujeres dedicaron el mayor tiempo fue al cuidado a otras personas del hogar, con 27 horas en promedio, indistintamente de su situación de pobreza.

En el periodo de 2016 a 2022, la brecha de género en la participación económica se situó en un diferencial de aproximadamente 30 puntos porcentuales, dado que las mujeres tuvieron una participación promedio en el mercado laboral de alrededor de 50% y los hombres cercana a 80%.

A nivel nacional, el empleo subordinado sin pago fue hasta el doble de frecuente en las mujeres (8%) con respecto de los hombres (4%), de acuerdo con cifras promedio de 2016

a 2022.

El tipo de empleos al que accede la población total es predominantemente sin seguridad social, sobre todo en contextos de pobreza donde en promedio 92 de cada 100 mujeres

ocupadas no tuvieron acceso a la seguridad social (como prestación laboral) de 2016 a 2022.

El salario por hora que percibieron las mujeres es menor al de los hombres entre 2016 y 2022, sobre todo en contextos de pobreza donde, en promedio, las mujeres ganaron 75

por cada 100 pesos que ganaron los hombres.

Los hogares con jefaturas de mujeres son los que potencialmente presentan mayores presiones económicas para solventar sus necesidades, ya que registran mayor población dependiente económicamente.

Fuente: CONEVAL 06 de marzo de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Población, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Presenta el Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género en México 2016-2022

Miércoles, 14 de febrero de 2024

Valor de la canasta alimentaria, enero de 2024

Anualmente, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) urbana pasó de $2,143.72 (enero de 2023) a $2,328.59 (enero de 2024), incrementó 8.6%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) rural🛖pasó de $1,644.23 (enero de 2023) a $1,798.56 (enero de 2024), incrementó 9.4%.

Respecto a la variación mensual, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria ) urbana pasó de $2,269.57 (diciembre de 2023) a $2,328.59 (enero de 2024), incrementó 2.6%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) rural 🛖pasó de $1,743.61 (diciembre de 2023) a $1,798.56 (diciembre de 2023), incrementó 3.2%.

Fuente: CONEVAL 12 de febrero de 2024

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Empleo, Estadística, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la canasta alimentaria, enero de 2024

Lunes, 15 de enero de 2024

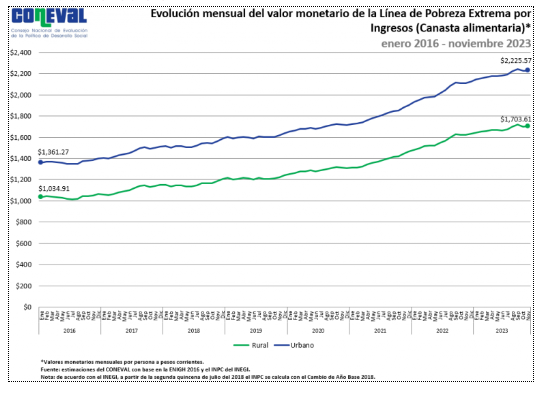

Valor de la canasta alimentaria, noviembre de 2023

Anualmente, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) urbana pasó de $2,124.70 (diciembre de 2022) a $2,269.57 (diciembre de 2023), incrementó 6.8%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) rural🛖pasó de $1,630.95 (diciembre de 2022) a $1,743.61 (diciembre de 2023), incrementó 6.9%.

Respecto a la variación mensual, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) urbana pasó de $2,225.57 (noviembre de 2023) a $2,269.57 (diciembre de 2023), incrementó 2.0%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) rural 🛖pasó de $1,703.61 (noviembre de 2023) a $1,743.61 (diciembre de 2023), incrementó 2.3%.

Fuente: CONEVAL 11 de enero de 2024

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Empleo, Estadística, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la canasta alimentaria, diciembre de 2023

Miércoles, 13 de diciembre de 2023

Valor de la canasta alimentaria, noviembre de 2023

Anualmente, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos🪙 (canasta alimentaria) urbana pasó de $2,110.39 (noviembre de 2022) a $2,225.57 (noviembre de 2023), incrementó 5.5%, mientras que la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) rural pasó de $1,620.78 (noviembre de 2022) a $1,703.61 (noviembre de 2023), incrementó 5.1%.

Respecto a la variación mensual, el valor🪙 de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana pasó de $2,224.83 (octubre de 2023) a $2,225.57 (noviembre de 2023), se mantuvo en niveles similares. Paralelamente, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos(canasta alimentaria) rural🛖 pasó de $1,701.52 (octubre de 2023) a $1,703.61 (noviembre de 2023), incrementó 0.1%.

Fuente: CONEVAL 111 de diciembre de 2023

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Empleo, Estadística, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la canasta alimentaria, noviembre de 2023

Lunes, 4 de diciembre de 2023

Remesas: Impulsar el impacto en la reducción de

la pobreza mediante la protección del consumidor

La UNCTAD recomienda cinco medidas clave de protección del consumidor para maximizar el poder de reducción de la pobreza del dinero que los emigrantes envían a casa.

Las remesas, un salvavidas fundamental para millones de personas en las economías en desarrollo, alcanzaron casi los 800.000 millones de dólares en 2022. Aproximadamente el 80% de estos fondos, enviados por los migrantes a sus países de origen, se destinaron a naciones de ingresos bajos y medios.

Esta cantidad, unas cuatro veces superior a la ayuda oficial al desarrollo del año pasado de todas las economías avanzadas, pone de relieve el potencial de las remesas en la reducción de la pobreza. Además, various estudios demuestran que un aumento del 10% en las remesas internacionales como porcentaje del PIB de un país puede suponer un descenso del 1,6% en los índices de pobreza.

Sin embargo, los elevados costes de transacción, con una media mundial del 6,2%, reducen enormemente su eficacia. Además, los emigrantes vulnerables se enfrentan a menudo a la explotación y a pérdidas financieras en el proceso de envío de remesas.

5 medidas para optimizar el poder de las remesas

La UNCTAD recomienda cinco medidas clave de protección del consumidor para optimizar el poder de reducción de la pobreza de las remesas:

Regular las comisiones de transferencia y los tipos de cambio para reducir los costes y garantizar que lleguen más fondos a los destinatarios previstos.

Promover la educación financiera a través de programas educativos para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas.

Fomentar los servicios digitales de envío de remesas para ofrecer opciones de transferencia de dinero más asequibles y accesibles.

Aumentar la transparencia y combatir el fraude para proteger a los consumidores de comisiones ocultas y prácticas engañosas.

Desarrollar mecanismos eficaces de resolución de conflictos para ofrecer recursos en casos de retrasos en las transferencias o discrepancias en los importes recibidos.

Estas medidas están en consonancia con las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidore de 2015, que abogan por el establecimiento de órganos de supervisión y de la educación financiera para combatir el fraude.

Las recomendaciones de la UNCTAD llegan en un momento crítico en el que el mundo navega por las complejidades de las finanzas globales y la creciente digitalización de los servicios.

La declaración refleja la creciente tendencia de los países a colaborar con la UNCTAD para salvaguardar los derechos de los consumidores en los servicios financieros.

Fuente: UNCTAD 29 de noviembre de 2023

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Migración, Pobreza | Comentarios desactivados en UNCTAD – Remesas: Impulsar el impacto en la reducción de la pobreza mediante la protección del consumidor

Jueves, 23 de noviembre de 2023

Pobreza en América Latina volvió a niveles prepandemia en 2022

Pese a la mejora en los indicadores, más de 180 millones de personas en la región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos.

En 2022, el porcentaje de personas en situación de pobreza bajó a 29% de la población de América Latina (181 millones de personas), 1,2 puntos porcentuales menos que antes del inicio de la pandemia de COVID-19, mientras que la pobreza extrema disminuyó a 11,2% de la población de la región (70 millones de personas), manteniéndose en niveles similares a 2019, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo, destaca además la reducción de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini y la recuperación del empleo.

No obstante, la CEPAL advierte que la tasa de crecimiento del PIB esperada para 2023 en América Latina y el Caribe (1,7%) -significativamente inferior al 3,8% registrado en 2022 y que podría llegar incluso al 1,5% en 2024- no permite prever nuevas mejoras en materia de pobreza en la región para este año.

De acuerdo con el informe, la creación de empleo entre 2014 y 2023 ha sido la más baja desde la década de 1950. En 2020, durante la pandemia, la creación de empleo disminuyó 8,2%, siendo la única caída registrada en los últimos 70 años. Del universo de 292 millones de personas ocupadas en la región, 1 de cada 2 se encuentra en empleos informales, cerca de un quinto vive en situación de pobreza, 4 de cada 10 posee ingresos laborales inferiores al salario mínimo y la mitad no cotiza en los sistemas de pensiones, indica el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023.

En América Latina, el decil de ingresos más altos (decil 10) percibe un ingreso que equivale a 21 veces el del decil de menores ingresos (decil 1). En 2021, la riqueza de solo 105 personas representó casi el 9% del PIB regional, subraya la CEPAL.

El Panorama Social 2023 señala que el gasto social del gobierno central aumentó como respuesta a la pandemia, alcanzando un máximo en 2020, pero se viene reduciendo desde entonces. En 2022 se mantuvo una alta heterogeneidad entre países y subregiones: tres países superan el 14,5% del PIB, mientras que cinco están por debajo del 10% del PIB. El desafío es mantener la senda de crecimiento del gasto público social para dar sostenibilidad financiera a las políticas de inclusión laboral, concluye el organismo.

Fuente: CEPAL 23 de noviembre de 2023

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CEPAL – Pobreza en América Latina volvió a niveles prepandemia en 2022

Martes, 14 de noviembre de 2023

Valor de la Canasta Alimentaria, octubre 2023

Anualmente, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos🪙 (canasta alimentaria) urbana pasó de $2,112.10 (octubre de 2022) a $2,224.83 (octubre de 2023), incrementó 5.3%. Mientras que la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) rural pasó de $1,624.24 (octubre de 2022) a $1,701.52 (octubre de 2023), incrementó4.8%.

Respecto a la variación mensual, el valor🪙 de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana pasó de $2,243.12 (septiembre de 2023) a $2,224.83 (octubre de 2023), disminuyó 0.8%. Paralelamente, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos🪙 (canasta alimentaria) rural🛖 pasó de $1,721.14 (septiembre de 2023) a $1,701.52 (octubre de 2023), disminuyó 1.1%.

Fuente: CONEVAL 13 de noviembre de 2023

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Empleo, Estadística, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la Canasta Alimentaria, octubre de 2023

Jueves, 9 de noviembre de 2023

Nuevo informe de la ONU: 43,2 millones de

personas sufren hambre en América Latina y el Caribe

El informe Panorama 2023 indica que, pese a que se detuvo la tendencia al alza en el último periodo, los niveles de hambre en la región continúan por sobre las cifras de 2019 previo a la pandemia por COVID-19. Además, el 8,6% de los menores de cinco años padece sobrepeso.

El nuevo informe de Naciones Unidas, Panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición 2023, señala que el 6,5% de la población de América Latina y el Caribe sufre hambre, es decir, 43,2 millones de personas. Pese a que esta cifra representa una leve mejora de 0,5 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, la prevalencia de hambre en la región todavía se encuentra 0,9 puntos porcentuales por encima de los registros de 2019, previos a la pandemia de COVID-19.

Además, el escenario es dispar a nivel subregional. En Sudamérica, el número de personas que padecen hambre se redujo en 3,5 millones entre 2021 y 2022. No obstante, hay 6 millones de personas subalimentadas adicionales en comparación con el escenario anterior al COVID-19.

Por su parte, en Mesoamérica, 9,1 millones de personas padecieron hambre en 2022, lo que significa una prevalencia del 5,1 %. Esta cifra no da cuenta de alguna variación significativa respecto de la medición anterior.

El escenario es distinto en el Caribe. En esta subregión, 7,2 millones de personas experimentaron hambre en 2022, con una prevalencia de 16,3%. En comparación con 2021, este número aumentó en 700.000, y entre 2019 y 2022, el incremento fue de un millón de personas, siendo la prevalencia más alta la de Haití.

El informe también da cuenta que, en 2022, 247,8 millones de personas en la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, se vieron obligados a reducir la calidad o cantidad de la comida que consumieron, o incluso se quedaron sin comida, pasaron hambre y, en el caso más extremo, pasaron días sin comer, poniendo su salud y bienestar en grave riesgo. Esta cifra significa una disminución de 16,5 millones con respecto a 2021.

El informe de Naciones Unidas da cuenta que las desigualdades que se registran en América Latina y el Caribe tienen un impacto significativo en la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables. La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave continúa afectando más a las mujeres que a los hombres. Aunque la brecha se redujo en la región, todavía es de 9,1 puntos porcentuales, siendo América Latina y el Caribe la región con la mayor brecha en todo el mundo.

Entre 2020 y 2022, en el contexto de la pandemia, la prevalencia de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años aumentó ligeramente del 8,3 % al 8,6 % con un incremento mayor en Sudamérica, un aumento más leve en Mesoamérica y manteniéndose estable en el Caribe. En el año 2022, la prevalencia de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años fue del 9,7 % en Sudamérica, 6,7 % en Mesoamérica y 6,6 % en el Caribe.

La obesidad no es el único desafío en esta materia. Algunos países todavía presentan una alta prevalencia de retraso del crecimiento en niños y niñas menores de 5 años. A nivel regional, esta cifra llegó a 11,5 %. Si bien se ha logrado una reducción significativa desde el año 2000, la disminución se ha desacelerado en los últimos años. Entre 2000 y 2012, la prevalencia disminuyó en cerca de 5 puntos porcentuales, mientras que entre 2012 y 2022 la reducción fue de solo 1,2 puntos porcentuales.

América Latina y el Caribe tiene el costo más alto de una dieta saludable en todo el mundo. Entre 2020 y 2021, el costo de una dieta saludable aumentó en un 5,3 % en la región, un incremento que se puede explicar por el aumento de la inflación alimentaria impulsado por los confinamientos, las interrupciones en la cadena de suministro mundial y la escasez de recursos humanos que se produjeron durante este período.

De acuerdo al Panorama 2023, el costo promedio de una dieta saludable a nivel mundial es de 3,66 dólares por persona al día. América Latina y el Caribe es la región que presenta el costo más alto de una dieta saludable, alcanzando 4,08 dólares al día. Le siguen Asia, con 3,90 dólares; África con 3,57 dólares; América del Norte y Europa, con 3,22 dólares; y finalmente Oceanía, con 3,20 dólares.

El Panorama regional de seguridad alimentaria y la nutrición 2023 es una publicación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Fuente: OPS 09 de noviembre de 2023

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Economía, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza, Salud | Comentarios desactivados en OPS – Nuevo informe de la ONU: 43,2 millones de personas sufren hambre en América Latina y el Caribe

Martes, 17 de octubre de 2023

Nuestro primer objetivo mundial es poner

fin a la pobreza, y estamos lejos de lograrlo

Hoy nos encontramos ante una coyuntura crítica en la lucha contra la pobreza. A pesar de las décadas de avances logrados con tanto esfuerzo en el ámbito del desarrollo, aún estamos muy lejos de alcanzar el objetivo de un mundo sin pobreza.

Hace 10 años, las perspectivas parecían más positivas. El mundo había experimentado un extenso período de reducción sostenida de la pobreza extrema, que había comenzado a principios de los años noventa. Entre 1990 y 2013, más de 1000 millones de personas lograron salir de la pobreza extrema, cuya tasa cayó del 37,8 % al 11,7 %.

Sin embargo, a partir de 2014, el ritmo de disminución de la pobreza comenzó a desacelerarse. Entre 2014 y 2019, la pobreza apenas descendía aproximadamente 0,6 puntos porcentuales por año, y el objetivo de poner fin a la pobreza extrema para 2030 parecía cada vez más inalcanzable.

Como todos sabemos, en 2020, estos avances se detuvieron abruptamente. Varias crisis superpuestas importantes —la pandemia de COVID-19, las conmociones climáticas, los conflictos inesperados y el aumento de los precios de los alimentos— llevaron a que entre 2020 y 2022 se perdieran tres años de esfuerzos. Actualmente, la tasa mundial de pobreza ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, pero los países de ingreso bajo, los más afectados, aún no se han recuperado.

Alrededor de 700 millones de seres humanos de todo el mundo hoy intentan sobrevivir con menos de USD 2,15 al día (la línea internacional de pobreza extrema). Significa que 700 millones de personas no tienen suficientes ingresos para satisfacer siquiera sus necesidades más básicas. Más de la mitad de ellas son mujeres. Hay millones de personas más que viven sin acceso adecuado a la salud, la educación, la vivienda, el agua o la electricidad: se ven privadas no solo de recursos esenciales, sino también de oportunidades, esperanza y dignidad básica.

En la primera edición del Informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial —publicada hace 45 años, en 1978— se define la pobreza absoluta como “unas condiciones de vida caracterizadas por la desnutrición, el analfabetismo, las enfermedades, la sordidez del medio ambiente, la elevada mortalidad infantil y la baja esperanza de vida, que no caben dentro de ninguna definición razonable de dignidad humana”. En efecto, la pobreza es multidimensional, por lo que nuestros esfuerzos también deben ser esfuerzos coordinados e intersectoriales. Por lo tanto, debemos utilizar la idea de la multidimensionalidad como una herramienta para coordinar la acción política. Debemos trabajar con mayor eficacia en todos los sectores para garantizar que los hogares se estén beneficiando con la adopción de políticas adecuadas, de manera que podamos abordar juntos estos desafíos interconectados.

cientos de millones de personas pobres son vulnerables a las perturbaciones, dado que viven en zonas que están muy expuestas a fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, ciclones, sequías o calores extremos. Y millones más son vulnerables a caer en la pobreza como resultado de tales fenómenos. Es preciso adoptar medidas urgentes para reducir el impacto de las crisis climáticas.

Con todo lo que hemos aprendido en las últimas décadas, tenemos la oportunidad de marcar una diferencia real de cara al futuro. El objetivo de lograr un mundo sin pobreza en un planeta habitable está a nuestro alcance, pero solo podrá materializarse si actuamos ahora.

Fuente: BANCO MUNDIAL 17 de octubre de 2023

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en BANCO MUNDIAL – Nuestro primer objetivo mundial es poner fin a la pobreza, y estamos lejos de lograrlo

Martes, 17 de octubre de 2023

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 2023

El empleo debería ser un medio para sacar a las personas de la pobreza. Sin embargo, esto solo se cumple si la calidad del trabajo es adecuada, lo que implica ingresos suficientes, seguridad laboral y entornos de trabajo seguros.

Los esfuerzos de la comunidad mundial por proporcionar los medios para liberarse del flagelo de la pobreza han dado lugar a avances notables. Por ejemplo, la proporción de las personas trabajadoras del mundo que viven en la pobreza extrema (disponible en inglés) se redujo a la mitad: del 14,3 % en 2010 al 7,1 % en 2019. Sin embargo, para una de cada cinco personas trabajadoras del mundo, un empleo no es garantía de condiciones de vida dignas: se sigue considerando que unos 630 millones de personas aún son “trabajadoras pobres”. De hecho, la COVID-19 ha invertido las recientes tendencias positivas, lo que se ha visto agravado posteriormente por una devastadora crisis del costo de la vida que ha sumido en la pobreza a millones de personas en todo el mundo. Si se mantienen las proyecciones actuales, se estima que el 7 % de la población mundial seguirá viviendo en la pobreza extrema a finales de este decenio. Entonces, ¿cómo podemos crear de manera proactiva un futuro distinto?

En primer lugar, los países deben establecer las condiciones para generar empleo decente en cooperación con el sector privado, que crea cerca del 90 % de los puestos de trabajo en los países en desarrollo (disponible en inglés). En particular, la atención al crecimiento inclusivo, el empleo y la reducción de la pobreza debe conciliarse con la descarbonización y una transición energética justa. Este es uno de los mensajes clave de la nueva serie de informes SDG Insights del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ofrecen ejemplos reales de países como el Iraq, que está diversificando su economía mediante el impulso de oportunidades de empleo fuera del sector de los combustibles fósiles para lograr el desarrollo de una manera más verde e inclusiva. El apoyo del PNUD también se centra en las mujeres. Ya sea apoyando redes de energía alternativa en África Subsahariana o la recolección de bayas de espino amarillo en el Himalaya, el PNUD está creando las condiciones para que las mujeres tengan las competencias y los recursos para generar su propia riqueza.

En segundo lugar, los países deben tener los medios para prestar un apoyo vital a las personas en situación de pobreza. Según un análisis del PNUD, unos 165 millones de personas cayeron en la pobreza entre 2020 y 2023 debido a que el servicio de la deuda desplazó los gastos de ámbitos vitales como la protección social, la salud y la educación. Es probable que, en promedio, los países de bajos ingresos destinen más del doble de fondos al servicio de los pagos netos de intereses que a la asistencia social. Sin embargo, soluciones como la propuesta del PNUD de una pausa de la deuda en favor de la pobreza podrían mitigar este aumento de la pobreza y sacar de ella a los 165 millones de personas que viven con menos de 3,65 dólares de los Estados Unidos (USD) al día. El costo estimado es de aproximadamente 14.000 millones de USD, solo el 0,009 % del producto interno bruto (PIB) mundial en 2022.

En tercer lugar, es necesario ir más allá del PIB y diseñar los parámetros de medición del futuro si queremos abordar realmente las causas fundamentales de la pobreza y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Debemos aprovechar una serie de datos y no limitarnos a clasificar a las personas como “pobres” o “no pobres” en función de si ganan o no 2,15 de USD al día. En cambio, es necesario examinar la interseccionalidad de las privaciones, es decir los patrones recurrentes de pobreza que afectan comúnmente a la vida cotidiana de las personas en todo el mundo, para abordarla mejor. De hecho, ir más allá del PIB es uno de los puntos centrales del programa de reformas de la Cumbre del Futuro en 2024, un ámbito en el que las Naciones Unidas están impulsando el pensamiento global, basándose en el enfoque del desarrollo humano.

Como parte del sistema de las Naciones Unidas, el PNUD está empeñado en superar nuevos barreras para que la pobreza sea cosa del pasado. Se trata de un enfoque basado en la dignidad, en el que las personas priman sobre el lucro.

El tema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza de este año, el 17 de octubre de 2023, es “Trabajo decente y protección social para poner en marcha la dignidad”. Lee este nueva historia del PNUD sobre el ODS 1, que trata sobre poner fin a la pobreza.

Fuente: PNUD 16 de octubre de 2023

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en PNUD – Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 2023

Martes, 17 de octubre de 2023

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Para finales de 2022, se calcula que el 8,4% de la población mundial, o lo que es lo mismo, 670 millones de personas, vivirán en la pobreza extrema.

En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza. Por ese motivo, debemos dejar de pensar que este problema se debe exclusivamente a una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.

Las personas que viven en la pobreza experimentan muchas privaciones que se refuerzan mutuamente, impidiéndoles ejercer sus derechos, y así perpetuar su pobreza, entre ellas:

condiciones de trabajo peligrosas, vivienda insegura, falta de alimentos nutritivos, acceso desigual a la justicia, falta de poder político y acceso limitado a la atención médica.

El tema de este 2023, Trabajo decente y protección social para poner en marcha la dignidad, se basa en testimonios de primera mano que muestran que las personas atrapadas en la pobreza extrema a menudo trabajan largas y agotadoras horas en condiciones peligrosas y sin regulación; y, sin embargo, no pueden obtener ingresos suficientes para mantenerse a sí mismas y a sus familias.

El tema aboga por el acceso universal a un trabajo decente y a la protección social como medio para defender la dignidad humana de todas las personas. Además, señala el trabajo decente como herramienta crucial para empoderar a las personas, proporcionar salarios justos y condiciones de trabajo seguras y reconocer fundamentalmente el valor inherente y la humanidad de todos los trabajadores. Del mismo modo, la protección social universal es una necesidad urgente para garantizar la seguridad de los ingresos para todas las personas, priorizando a los miembros más vulnerables de la sociedad. El Día sirve también para hacer un llamamiento a los líderes políticos y a los responsables de la formulación de políticas para que utilicen la dignidad humana como brújula orientadora en todos los procesos de toma de decisiones, a fin de garantizar el avance de los derechos humanos fundamentales y la justicia social por encima de la búsqueda de beneficios empresariales.

Una red de alianzas mundiales entre gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil es vital para lograr un desarrollo equitativo y garantizar que nadie quede excluido o relegado. Por este motivo, la celebración de este año es una oportunidad para solidarizarse con las personas que viven en la pobreza, escuchar de verdad sus dificultades cotidianas y renovar los compromisos para crear una economía justa centrada en la protección del bienestar humano y medioambiental por encima de la optimización de los beneficios económicos. El objetivo final es eliminar por completo la pobreza al crear las condiciones para que todas las personas vivan con dignidad.

Fuente: ONU 17 de octubre de 2023

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, ONU, Pobreza | Comentarios desactivados en ONU – Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre

Martes, 17 de octubre de 2023

Poner fin a la pobreza y garantizar la dignidad para todos

Hoy en día, casi 700 millones de personas en todo el mundo viven en la pobreza extrema y subsisten con menos de USD 2,15 al día.

Todos los años, el 17 de octubre, el mundo celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, también conocido como el Día de la Lucha contra la Pobreza. El tema de este año se centra en el trabajo decente y la protección social para defender la dignidad de todas las personas.

Poner fin a la pobreza sigue siendo un importante desafío a nivel mundial. Hoy en día, casi 700 millones de personas en todo el mundo viven en la pobreza extrema (i) y subsisten con menos de USD 2,15 al día. Después de décadas de reducción sostenida de la pobreza, un período de conmociones y crisis superpuestas dio lugar a alrededor de tres años sin avances, entre 2020 y 2023.

Al ritmo actual de progreso, el mundo no alcanzará el objetivo global de poner fin a la pobreza extrema para 2030 (i) y, según estimaciones, casi 600 millones de personas seguirán debatiéndose en la pobreza extrema en ese momento. La pobreza extrema se concentra en lugares donde será más difícil erradicarla: los países menos desarrollados, las zonas afectadas por conflictos y las zonas rurales remotas. Las perspectivas son también desalentadoras para casi el 50 % de la población mundial que vive con menos de USD 6,85 al día, el indicador utilizado para los países de ingreso mediano alto.

El empleo fijo es una fuente esencial de ingresos para las personas y las familias que les permite ascender en la escala económica, acumular riqueza, e invertir en educación, salud y nutrición, todas medidas que pueden ayudar a romper el ciclo de la pobreza intergeneracional. También les proporciona la dignidad del trabajo.

Sin embargo, la mayoría de las personas en edad laboral en los países en desarrollo trabajan en empleos informales, de baja productividad, mal remunerados e inseguros; las mujeres, las niñas y las personas de edad avanzada están sobrerrepresentadas en estos trabajos. Dado que se espera que casi 4 millones de jóvenes alcancen la edad de ingresar a la fuerza de trabajo cada mes en el mundo de aquí hasta 2030, los países deben centrarse en crear empleos de buena calidad en el sector formal, que a menudo tienen beneficios como seguro de salud, planes de jubilación y cobertura de seguridad social. Ampliar el acceso de los niños y los jóvenes a mejores oportunidades educativas puede dotarlos de las habilidades que necesitan para lograr buenos empleos en el futuro.

Sin embargo, tener estas condiciones propicias en los países también exigirá esfuerzos concertados para lograr un entorno mundial más favorable. La gran brecha financiera y la creciente carga de la deuda (i) están limitando gravemente la capacidad de muchos países en desarrollo para prestar los servicios que su población necesita.

La pobreza también se vincula estrechamente con la amenaza existencial del cambio climático. Millones de personas que viven en la pobreza residen en zonas muy expuestas (i) a inundaciones, ciclones, sequías, calor extremo u otros fenómenos meteorológicos.

En este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, acompáñenos en línea usando la etiqueta #PonerFinALaPobreza y comparta sus opiniones sobre qué se necesita para crear un mundo sin pobreza en un planeta habitable.

Fuente: BANCO MUNDIAL 16 de octubre de 2023

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en BANCO MUNDIAL – Poner fin a la pobreza y garantizar la dignidad para todos

Jueves, 12 de octubre de 2023

Valor de la Canasta Alimentaria, septiembre 2023

Anualmente, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) urbana pasó de $2,114.03 (septiembre de 2022) a $2,243.12 (septiembre de 2023), incrementó 6.1%. Mientras que, en el mismo periodo de referencia, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) rural 🛖pasó de $1,625.57 a $1,721.14, lo que representa un incremento de 5.9%.

Respecto a la variación mensual, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) urbana pasó de $2,220.46 (agosto de 2023) a $2,243.12 (septiembre de 2023), incrementó 1.0%. En tanto que, en el mismo periodo de referencia, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (#CanastaAlimentaria) rural 🛖 pasó de $1,699.49 a $1,721.14, es decir, incrementó 1.3%.

Fuente: CONEVAL 11 de octubre de 2023

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Estadística, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la Canasta Alimentaria, septiembre de 2023

Miércoles, 11 de octubre de 2023

El ODS 1 al descubierto

Convertir la pobreza en un capítulo del pasado

Nos encontramos a mitad del plazo fijado en la Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivos Mundiales o ODS), nuestra mejor y única oportunidad para dejar al mundo en mejores condiciones de las que lo encontramos.

Aunque décadas de progreso han sacado a más de mil millones de personas de la pobreza, la COVID-19 y una serie de alteraciones geopolíticas han resultado en serios reveses. Sin embargo, todavía queda tiempo para llegar a buen puerto si corregimos el rumbo. El ODS 1, que trata de poner fin a la pobreza en todas sus formas, es la llave maestra.

La pobreza no consiste únicamente en falta de dinero; puede ser también una trampa. Es decir, la pobreza es no tener buena salud, es falta de educación o de poca calidad, y también es carencia de poder. Es amenazadora, pues a menudo está acompañada de una falta de vivienda segura o condiciones de vida infames. Es injusta, pues las personas pobres no reciben un trato igualitario en los sistemas de justicia. Además, la atención médica que se les dispensa es inferior.

Tener empleo no es garantía de quedar a salvo de la pobreza. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 13 % de los trabajadores del mundo experimentan pobreza moderada y el 8 % pobreza extrema. En términos más simples: una de cada cinco personas de la población trabajadora mundial es “pobre”, laboralmente hablando.

Las personas pobres a menudo reciben un trato injusto en los tribunales. Desde el PNUD apoyamos la justicia para todas las personas, en especial para aquellas que viven en la pobreza y en situaciones desventajosas, como las mujeres, los niños, las minorías, las personas que viven con VIH/SIDA y con discapacidad.

En 34 países, 32 millones de personas han hecho realidad sus derechos y protecciones legales en sus sistemas de justicia.

Los ODS son nuestra gran idea. Cumplir cada uno de ellos exige un cambio de actitud y de prioridades. La familia de la ONU en su totalidad está redoblando el compromiso para llevarlos a todos a buen término para 2030.

Fuente: PNUD 11 de octubre de 2023

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Pobreza | Comentarios desactivados en PNUD – El ODS 1 al descubierto

Lunes, 18 de septiembre de 2023

Presenta “Tendencias mundiales de la pobreza monetaria infantil según el umbral internacional de la pobreza”

Se calcula que 333 millones de niños y niñas de todo el mundo (o 1 de cada 6) viven en la pobreza extrema, según un nuevo análisis de UNICEF y el Banco Mundial.

Global Trends in Child Monetary Poverty According to International Poverty Lines (Tendencias mundiales de la pobreza monetaria infantil según el umbral internacional de la pobreza), en el que por primera vez se examinan las tendencias de la pobreza infantil extrema, concluye que, si bien el número de niños y niñas que viven con menos de 2,15 dólares al día disminuyó de 383 millones a 333 millones (o un 13%) entre 2013 y 2022, las repercusiones económicas de la COVID-19 provocaron la pérdida de tres años de progresos, es decir que debido a las perturbaciones relacionadas con la COVID-19, 30 millones menos de niños y niñas pudieron salir de la pobreza tal como se había previsto.

A nivel mundial, los niños y niñas representan más del 50% de las personas en situación de pobreza extrema, a pesar de constituir solo una tercera parte de la población mundial. Los niños y niñas tienen más del doble de probabilidades que los adultos –el 15,8% frente al 6,6%– de vivir en hogares extremadamente pobres, sin los alimentos, el saneamiento, la vivienda, la atención sanitaria y la educación que necesitan para sobrevivir y prosperar.

Los niños y niñas más vulnerables –como los que viven en entornos rurales y los que viven en hogares en los que el cabeza de familia tiene poca o ninguna formación– sufren considerablemente más los efectos de la pobreza extrema. Según el informe, se calcula que 1 de cada 3 niños y niñas en países afectados por los conflictos y la fragilidad vive en hogares extremadamente pobres, frente a 1 de cada 10 en Estados no frágiles.

Para acabar con la pobreza extrema y contrarrestar el retroceso de la pandemia, UNICEF y el Banco Mundial hacen un llamamiento a los gobiernos y aliados para que:

Garanticen una atención continua a los niños y niñas que viven en la pobreza extrema en países de ingresos bajos y medios y en contextos frágiles.

Den prioridad a los programas dirigidos a abordar la pobreza infantil, incluida la ampliación de la cobertura de protección social destinada a los niños y niñas para llegar a aquellos que viven en hogares extremadamente pobres.

Diseñen políticas públicas que lleguen a los hogares de las familias numerosas, de las familias con niños y niñas pequeños y de las personas que viven en las zonas rurales. Invertir en la primera infancia ha demostrado ser una de las formas más eficaces de acabar con la persistencia intergeneracional de la pobreza, ya que aporta beneficios positivos a las personas, las familias y las sociedades.

Aumenten el acceso a las prestaciones universales por hijo a cargo como medida de eficacia probada para reducir la pobreza infantil.

Diseñen programas de protección social que tengan en cuenta la discapacidad y las necesidades específicas de cada sexo.

Fuente: BANCO MUNDIAL 13 de septiembre de 2023

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en BANCO MUNDIAL – Presenta “Tendencias mundiales de la pobreza monetaria infantil según el umbral internacional de la pobreza”

Martes, 12 de septiembre de 2023

Valor de la Canasta Alimentaria, agosto 2023

Anualmente, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos🪙 (canasta alimentaria) urbana pasó de $2,086.21 (agosto de 2022) a $2,220.46 (agosto de 2023), incrementó 6.4%. Mientras que la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) rural 🛖pasó de $1,600.18 (agosto de 2022) a $1,699.49 (agosto de 2023), incrementó 6.2%.

Respecto a la variación mensual, el valor🪙 de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana pasó de $2,192.71 (julio de 2023) a $2,220.46 (agosto de 2023), incrementó 1.3%. Paralelamente, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos🪙 (canasta alimentaria) rural🛖 pasó de $1,672.74 (julio de 2023) a $1,699.49 (agosto de 2023), incrementó 1.6%.

Fuente: CONEVAL 11 de septiembre de 2023

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Estadística, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la canasta alimentaria, agosto 2023

Lunes, 11 de septiembre de 2023

El mundo está fallando a las niñas y las mujeres,

según un nuevo informe de las Naciones Unidas

Nuevos datos apuntan a la necesidad de acometer una inversión adicional de USD 360.000 millones al año para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de aquí a 2030.

A pesar de los esfuerzos que se están realizando a escala planetaria, la igualdad de género es todavía una quimera. La edición de este año del informe de ONU Mujeres y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES), “El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de género 2023”, dibuja un panorama preocupante cuando nos encontramos a medio camino de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El “Panorama de género 2023” advierte de que, si se mantienen las tendencias actuales, más de 340 millones de mujeres y niñas —lo que, según las estimaciones disponibles, supone un 8 por ciento de la población femenina mundial— vivirán en la pobreza extrema en 2030, y cerca de una de cada cuatro experimentará inseguridad alimentaria moderada o grave. La brecha de género en los puestos de poder y liderazgo sigue estando muy arraigada y, al ritmo actual de progreso, la próxima generación de mujeres seguirá dedicando una media de 2,3 horas diarias más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

<p style="text-align: justify"La publicación anual ofrece un análisis exhaustivo de la situación actual de la igualdad de género en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y destaca las tendencias predominantes, las lagunas y los retrocesos recientes en el camino hacia la consecución de la igualdad de género de aquí a 2030.

El informe de este año incluye, por primera vez, datos desglosados por sexo sobre las intersecciones entre género y cambio climático, y pronostica que, para mediados de siglo, en el peor de los escenarios climáticos, el cambio climático puede empujar a la pobreza a 158,3 millones adicionales de mujeres y niñas (16 millones más que el número total de hombres y niños que se verían en la misma situación).

El informe, que este año se centra especialmente en las mujeres de edad avanzada, revela que estas se enfrentan a mayores índices de pobreza y violencia que los hombres de edad. En 28 de los 116 países para los que se dispone de datos, menos de la mitad de las mujeres de edad reciben una pensión; en 12 países, esta proporción es inferior al 10 por ciento. A mitad de camino hacia 2030, los avances en el ODS 5 (igualdad de género) son claramente muy inferiores a los deseados. El informe pone de manifiesto que el mundo está fallando a las mujeres y las niñas, ya que tan solo dos indicadores del Objetivo 5 se encuentran próximos a alcanzarse y ningún indicador del ODS 5 ha llegado al nivel de “meta alcanzada o casi alcanzada”.

El “Panorama de género 2023” destaca la urgente necesidad de realizar esfuerzos concretos para acelerar el progreso hacia la igualdad de género de aquí a 2030; revela que se necesita una inversión adicional de USD 360.000 millones al año para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los objetivos mundiales clave. El informe, que llega a la conclusión de que el hecho de no priorizar de forma inmediata la igualdad de género podría poner en peligro toda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluye asimismo llamamientos en favor de un enfoque integrado y holístico, una mayor colaboración entre las partes interesadas, una financiación sostenida y la adopción de medidas de política destinadas a abordar las disparidades de género y a empoderar a las mujeres y las niñas en todo el mundo.

<p style="text-align: justify"El informe pone de relieve además otros datos y cifras:

En el peor de los escenarios climáticos, se prevé que la inseguridad alimentaria afecte a 236 millones más de mujeres y niñas (frente a 131 millones más de hombres y niños) debido al cambio climático.

El número de mujeres y niñas en contextos de conflicto ha aumentado de forma considerable, con consecuencias catastróficas. En 2022, el número de mujeres y niñas que vivían en estos contextos alcanzó los 614 millones, un 50 por ciento más que en 2017.

La brecha laboral y salarial sigue siendo persistentemente elevada. Por cada dólar que ganan los hombres a nivel mundial en concepto de ingreso por trabajo, las mujeres ganan tan solo 51 céntimos. Solamente el 61,4 por ciento de las mujeres en edad de trabajar forman parte de la fuerza de trabajo, frente al 90 por ciento de los hombres en edad de trabajar.

Fuente: ONU MUJERES 07 de septiembre de 2023

Clasificado bajo: CEIEG, Indicadores, Información en otros sitios, Población, Pobreza | Comentarios desactivados en ONU MUJERES – El mundo está fallando a las niñas y las mujeres, según un nuevo informe de las Naciones Unidas

Viernes, 1 de septiembre de 2023

Valor de la Canasta Alimentaria, julio 2023

El valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana pasó de $2,042.89 (julio de 2022) a $2,192.71 (julio de 2023), incrementó 7.3%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) rural pasó de $1,566.95 (julio de 2022) a $1,672.74 (julio de 2023), incrementó 6.8% (variación anual).

Respecto a la variación mensual, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana pasó de $2,179.44 (junio de 2023) a $2,192.71 (julio de 2023), incrementó 0.6%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) rural pasó de $1,663.17 (junio de 2023) a $1,672.74 (julio de 2023), aumentó 0.6%.

Fuente: CONEVAL agosto de 2023

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Estadística, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la canasta alimentaria, julio 2023

Jueves, 17 de agosto de 2023

Chiapas. Pobreza 2022

Cifras al tercer trimestre de 2022

La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, presenta los resultados del documento: Chiapas. Pobreza 2022

A nivel nacional se registro que 36.3% de la población (46 millones 804 mil personas) se encontraba en condición de pobreza.

El estado de Chiapas tuvo el mayor porcentaje de población en condición de pobreza ya que representó dos terceras partes de su población total, es decir 67.4% (3 millones 838 mil personas).

A nivel nacional se registró una reducción de 7.6 puntos en cuanto al porcentaje de población en condición de pobreza entre los años 2020 y 2022. Lo anterior representó una reducción de 8 millones 849 mil personas.

En lo que respecta a Chiapas, se ubicó en la posición 14 en cuanto a la reducción del porcentaje de población en condición de pobreza, registrando 8.1 puntos porcentuales menos en el año 2022 en relación al 2020, en términos absolutos representó una disminución de 379 mil 321 personas.

En lo que respecta al porcentaje de población en condición de pobreza moderada en el año 2022, a nivel nacional se registró el valor de 29.3% del total de la población (37 millones 701 mil personas).

El estado de Chiapas, ocupó la tercera posición a nivel nacional con un valor de 39.2%, que representó 2 millones 231 mil personas con esta condición en el año 2022.

A nivel nacional se registró una reducción de 6.1 puntos en el porcentaje de población en condición de pobreza moderada entre los años 2020 y 2022, lo anterior representó una disminución de 7 millones 160 mil personas.

En lo que respecta a Chiapas, este se ubicó dentro de las 10 entidades que redujeron en mayor medida su porcentaje de población en condición de pobreza moderada, registrando 7.3 puntos porcentuales menos en el año 2022 en relación al año 2020, en términos absolutos fue una disminución de 363 mil 693 personas.

En lo que respecta al porcentaje de población en condición de pobreza extrema en el año 2022, a nivel nacional se obtuvo el valor de 7.1% del total de la población (9 millones 103 mil personas).

En este aspecto, el estado de Chiapas registro el valor más alto a nivel nacional con 28.2%; que representó 1 millón 607 mil personas en esta condición.

A nivel nacional se registró una reducción de 1.5 puntos en el porcentaje de población en condición de pobreza extrema, entre los años 2020 y 2022, lo anterior representó una disminución de 1 millón 689 mil de personas.

Chiapas se ubicó como la vigésimo segunda entidad con la mayor reducción del porcentaje de población en condición de pobreza extrema con 0.8 puntos porcentuales menos, lo que en términos absolutos representó una disminución de poco más de 15 mil personas.

A nivel nacional el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales alcanzó la cifra de 29.4% (37 millones 911 mil personas).

Chiapas se ubicó como la segunda entidad con el menor porcentaje de población en esta condición al registrar 21.9%, cifra que representó a 1 millón 247 mil personas.

A nivel nacional el porcentaje de población vulnerable por ingresos alcanzó la cifra de 7.2% en el año 2022 (9 millones 299 mil personas).

La entidad con el menor porcentaje de población en esta condición fue Chiapas con 2.7%, esta cifra representó a 152 mil personas.

El porcentaje de población no pobre y no vulnerable a nivel nacional registró un valor de 27.1% en el año 2022 (34 millones 872 mil personas).

La entidad con el menor porcentaje de población en esta condición fue Chiapas con 8.1%, que en términos absolutos representó a 459 mil personas.

El porcentaje de población con rezago educativo a nivel nacional registró un valor de 19.4% en el año 2022.

Para el mismo año, Chiapas fue la entidad que registró el mayor porcentaje de población en esta condición con 31.1%, dicho valor representó una reducción de 1.4 puntos porcentuales en relación al valor registrado en 2020.

Fuente: SH 17 de agosto de 2023

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Educación, Estadística, Indicadores, Población, Pobreza, Salud, Vivienda | Comentarios desactivados en SH – Chiapas. Pobreza 2022

Jueves, 17 de agosto de 2023

¿Qué información reporta la Medición de Pobreza?

El análisis de la situación social de la población a partir de los siguientes indicadores.

Bienestar económico

Se refiere a la cantidad mínima de recursos monetarios requeridos para satisfacer las necesidades básicas de las personas.

Derechos sociales

La imposibilidad de que la población ejerza sus derechos debido a la presencia de estas carencias:

Rezago educativo.

Acceso a los servicios de salud.

Acceso a la seguridad social.

Calidad y espacios en la vivienda.

Servicios básicos en la vivienda.

Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Fuente: CONEVAL 16 de agosto de 2023

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – ¿Qué información reporta la Medición de Pobreza?

Jueves, 10 de agosto de 2023

CONEVAL presenta las estimaciones de la

medición de pobreza multidimensional 2022

El CONEVAL presenta los resultados de la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa para 2022 con base en los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de pobreza1 y en la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El periodo de análisis es de 2018 a 2022 ya que permite tomar en cuenta las implicaciones económicas y sociales de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID19).

Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%, en otras palabras, en 2022, 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios.

La población en situación de pobreza multidimensional pasó de 51.9 a 46.8 millones de personas a nivel nacional entre 2018 y 2022.

El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema permaneció en niveles similares entre 2018 y 2022: 7.0% en 2018 y 7.1% en 2022. Lo anterior indica que, el número de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022.

Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria) pasó de 49.9% a 43.5%, es decir, el número de personas en esta situación pasó de 61.8 a 56.1 millones. En agosto de 2022, el valor de las Línea de Pobreza por Ingreso por persona al mes fue de $4,158.35 mensuales para las zonas urbanas y $2,970.76 mensuales para zonas rurales.

El porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) pasó de 14.0% a 12.1%, entre 2018

y 2022, lo que representó un cambio de 17.3 a 15.5 millones de personas que no tienen el ingreso suficiente para adquirir los productos de la canasta alimentaria. El valor monetario de referencia para la Línea de Pobreza Extrema por Ingreso por persona al mes fue de $2,086.21 y $1,600.18 en zonas urbanas y rurales, respectivamente.

En cuanto al porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes, pasó de 14.0% a 12.1%, entre 2018 y 2022. En contraste, el número de carencias que en promedio presenta esta población pasó de 2.5 a 2.9. En otras palabras, hay menos personas con un ingreso inferior al valor monetario de la canasta alimentaria (de 17.3 a 15.5 millones entre 2018 y 2022), pero estas tienen un menor ejercicio de sus derechos sociales.

El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación, respectivamente.

El porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social pasó de 53.5% a 50.2% entre 2018 y 2022; lo que equivale en número de personas pasar de 66.2 a 64.7 millones en esta situación, respectivamente, sigue siendo la carencia con mayor incidencia en pobreza.

El porcentaje de la población que presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 22.2% a 18.2% entre 2018 y 2022, es decir, de 27.5 a 23.4 millones de personas en esta situación, en este periodo.

Esta información ofrece un panorama sobre la situación de la pobreza en la población en cuanto a las barreras para ejercer sus derechos sociales y la adquisición de una variedad de bienes para la satisfacción de sus necesidades esenciales.

Ante este contexto, los resultados de la medición de pobreza multidimensional 2022 permiten orientar y fortalecer la implementación de programas o acciones de política de desarrollo social enfocadas a fomentar la recuperación del ingreso de las personas y la atención del conjunto de carencias sociales, con la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno.

Fuente: CONEVAL 10 de agosto de 2023