Archivo de la categoría "Información en otros sitios"

Viernes, 19 de julio de 2024

Biodigestores: Innovación sostenible

para la agricultura y ganadería

Los biodigestores permiten manejar de manera eficiente los residuos orgánicos generados en las explotaciones agrícolas y ganaderas, como estiércol, restos de cultivos y otros desechos orgánicos.

¿Qué es un biodigestor?

Un biodigestor es un recipiente o tanque cerrado herméticamente que se carga con residuos orgánicos. En su interior, la materia orgánica se descompone para generar biogás, un combustible que puede utilizarse para cocinar, calentar agua y producir energía eléctrica.

¿Y cómo funciona?

Proceso de digestión anaeróbica: Utiliza bacterias metanogénicas que descomponen la materia orgánica sin oxígeno.

Generación de biogás y lixiviados: Produce biogás y lixiviados que pueden servir como fertilizantes.

Uso del biogás: El biogás almacenado se utiliza para estufas, calentadores y generadores.

Beneficios sociales y ambientales de un biodigestor

Disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero.

Reduce la dependencia de combustibles no renovables.

Disminuye los contaminantes en aguas residuales.

Elimina vectores transmisores de enfermedades.

Los biodigestores representan una solución sostenible para el manejo de residuos orgánicos en la agricultura y la ganadería, promoviendo la generación de energía renovable y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Fuente: SADER 19 de julio de 2024

Clasificado bajo: Agricultura, CEIEG, Ganaderia, Información en otros sitios, Medio Ambiente | Comentarios desactivados en SADER – Biodigestores: Innovación sostenible para la agricultura y ganadería

Viernes, 19 de julio de 2024

Reporte mensual de Precios

Internacionales de productos agrícolas

Cifras durante mayo de 2024

Reporte gráfico que muestra la evolución de los precios físico y de futuro de los principales productos que se comercializan en el mercado internacional.

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

El precio internacional de maíz amarillo fue de 197.79 dólares por tonelada durante mayo de 2024,significa un repunte mensual de 3.2% y una disminución anual de 26%, con ello se acumulan 13 meses de caídas anuales consecutivas. La estimación de producción mundial del USDA para 2023/24,elaborada en junio de 2024, es por 1,228 millones de toneladas; aumento anual de 6.1%. Y proyecta para 2024/25, que será de 1,221 millones de toneladas, esto es, una caída anual de 0.6%, con una reducción de 3.1% para Estados Unidos, con lo que llegaría a 377 millones de toneladas. Mientras que China lograría 292 millones de toneladas, apenas 1.1% más que en 2023/24. Por su parte Brasil, tercero referente mundial, cosecharía 127 millones de toneladas, 4% más que en 2023/24, y Argentina caería 4%, para quedar con 51 millones al culminar 2024/25. Estados Unidos, Brasil y Argentina generarían 74% de las exportaciones globales, con 141 millones de toneladas, en conjunto.

Trigo suave (dólares/ton)

La cotización internacional de trigo grano de EE.UU. (invierno rojo, no. 2, suave), durante mayo de2024, fue de 256.42 dólares por tonelada; 10% más que un mes antes y 3% por arriba del año anterior, es el primer mes con incremento anual, después de 17 meses con caídas anuales. La perspectiva del USDA para el ciclo 2023/24 es que la producción mundial sea de 787.6 millones de toneladas; 0.2% menos que en 2022/23. Los mayores incrementos anuales se prevén en Estados unidos (10%), Argentina (26%), India (6%) y Ucrania (7%); en conjunto aportarán la cuarta parte dela producción global. Estos incrementos compensarán las caídas de China (23%), Australia (36%),Canadá (7%), Rusia (1%), Norte de África (5%) y Kasajaztán (26%). No obstante, estos países generarán 40% de las trillas mundiales.

Sorgo (dólares/ton)

El referente de sorgo amarillo de EE.UU., No. 2, cotizado F.O.B. en puertos del Golfo, durante mayode 2024, fue de 253.13 dólares por tonelada; 1.0% más que el mes previo y 17% por abajo del año anterior. Para el ciclo 2022/23, el USDA publicó un cierre preliminar de 55.4 millones de toneladas de sorgo en todo el mundo. Para el ciclo 2023/24 proyecta 60 millones de toneladas del grano; 8% más que en 2022/23, debido a incrementos en la superficie cosechada en Estados Unidos, luego de lograr menores cosechas en 2022/23. Así en 2023/24, podría cosechar 6.1 millones de acres, 33% más que en 2022/23, lo que le permitiría obtener 318 millones de bushels; 69% más que el ciclo anterior, impactado también por mejoras en el rendimiento, el cual podría incrementarse de 41.1 a 52 bushels por hectárea. Aun con la recuperación productiva en 2023/24, Estados Unidos todavía se encontraría29% por debajo de lo obtenido en 2021/22, no obstante, volvería a ser el principal productor del planeta, con alrededor de 13% de la producción mundial. Para 2024/25 el USDA estima 388 millones de bushels en Estados Unidos, 22% más que en 2023/24.

Frijol americano (dólares/ton)

La cotización internacional de frijol negro, con nivel de oferta al productor, en las ciudades de Michigan y North Dakota/Minessota, promediaron 881 dólares por tonelada en mayo de 2024, sincambio respecto de los tres meses anteriores y 11% menor frente al año previo. El frijol pinto, por su parte, con nivel de oferta al productor, cotizado en Denver y North Dakota, en Estados Unidos, registró durante mayo de 2024, un precio de 837 dólares por tonelada, similar al del mes precedente y2% superior respecto del año precedente.

Soya amarilla (dólares/ton)

El precio internacional de soya amarilla #2 de exportación, registrada en el Golfo de EE.UU., correspondiente a mayo de 2024, fue de 490.22 dólares la tonelada; 2.7% mayor en comparación con el mes anterior y refleja una caída anual de 18%, con lo que se acumulan 16 meses consecutivos con reducciones anuales. El USDA estima, en junio de 2024, para el cierre de 2023/24, que la cosecha mundial será de 396 millones de toneladas (mdt); 4.6% más que en 2022/23. Con Brasil como líder con 155 mdt, seguido de Estados Unidos 113 millones y Argentina 50 millones. En conjunto aportarán80% de la producción mundial. Se espera que en 2023/24 Argentina se recupere de la baja producción lograda en 2022/23, por lo que registraría un incremento de 100%, en tanto que en Brasil y EE.UU. disminuirán sus cosechas en 4.0 y 2.5%, respectivamente. Brasil podría aportar 103 mdt a las exportaciones mundiales, 60% del total, en el ciclo 2023/24. Para 2024/25 la producción mundial podría ser de 422.3 mdt, esto representa un aumento anual de 6.7%.

Café verde (dólares/ton)

La cotización internacional de café verde, registrada por el International Coffee Organization (ICO), por medio de su indicador Compuesto (I-CIP), durante mayo de 2024, fue de 4,595 dólares por tonelada, 3.9%menos que el mes anterior y 19% por arriba del precio registrado un año antes, con lo que continúa la recuperación de la cotización del aromático, luego de que se acumularan 13 meses consecutivos con caídas anuales que promediaron 16% menos en cada mes, de octubre de 2022 a octubre de 2023, tras haber registrado incrementos anuales consecutivos desde enero de 2021 y hasta septiembre de 2022, los cuales promediaron 43.4% de incremento anual en cada mes. De noviembre de 2023 y hasta mayo de2024 se ha identificado un incremento anual promedio, en cada mes, de 11.6 por ciento.

Algodón (dólares/ton)

El precio internacional de algodón, en mayo de 2024, quedó en 1,907 dólares por tonelada; 4.1% por abajo del mes anterior y 8.0% menos en comparativo anual. Aunque sigue por debajo de los incrementos que se dieron durante el primer trimestre de 2022, que iniciaron en el primer trimestre de2020. El USDA, en junio de 2024, estima la producción mundial para 2022/23, en 116 millones de sacos de 480 libras, esto es, 1.5% más vs el ciclo 2021/22. Para el ciclo 2023/24 prevé la producción global en 114 millones de sacos; representa una caída anual de 2.3%. Asimismo, considera un aumento anual de 1.4% en el consumo doméstico, el cual quedaría en 112.8 millones de sacos, mientras el inventario final de 2023/24 aumentaría 0.6%, para quedar en 83 millones de sacos. Los países del Hemisferio Sur (Argentina, Australia, Brasil, Lesoto, South África, Tanzania, Zambia y Zimbabwe) podrían lograr 21.8 millones de sacos en 2023/24; representa 13% de la producción mundial. Para 2024/25 el USDA proyecta 119.1 millones de sacos, 4.7% más que en 2023/24.

Azúcar (dólares/ton)

En marzo de 2024, los precios internacionales de azúcar observaron variaciones anuales negativas de dos dígitos y caídas mensuales de un dígito. El C11, mostró la mayor caída anual con 27%, seguido del C5 con 22% y el C16 con 12% menos. En comparativos mensuales, el C11 cayó 9%, el C5 6% y el C16 5%. El comportamiento de los futuros permite anticipar comportamientos relativamente

estables en los meses próximos.

Arroz (dólares/ton)

Desde abril de 2021 y hasta junio de 2022, el precio internacional mensual de arroz registró disminución en sus comparativos anuales. A diferencia del comportamiento de los precios de la mayoría de alimentos, los cuales muestran incrementos continuos. De julio a octubre de 2022, el precio muestra incrementos anuales de un dígito y posteriormente ha aumentado en dos dígitos; para mayo de 2024 quedó en 628 dólares por tonelada, equivalente a un incremento mensual de 6% y anual de 23%. El USDA anticipa, en sus cierre preliminar de junio de 2024, una producción mundial de514 millones de toneladas para el ciclo 2022/23, nivel similar al ciclo anterior, con exportaciones de 54.3 millones de toneladas; 5% por debajo de lo exportado en 2021/22. Para la campaña 2023/24, el estima cosechas mundiales de 520 millones de toneladas, 0.8% más que en 2022/23. La proyección para 2024/25 es de 527.6 millones; 1.5% por arriba de 2023/24.

Fuente: SIAP 18 de julio de 2024

Clasificado bajo: Agricultura, Alimentación, CEIEG, Estadística, Información en otros sitios, Producción | Comentarios desactivados en SIAP – Reporte mensual de Precios Internacionales de productos agrícolas

Jueves, 18 de julio de 2024

Pesca Sustentable: Un compromiso

con el futuro de nuestros mares

La pesca sustentable es un enfoque de gestión de los recursos pesqueros que busca asegurar que la pesca se realice de manera que permita mantener las poblaciones de peces a largo plazo, minimizando el impacto negativo sobre el medio ambiente marino.

La pesca sustentable es un enfoque de gestión de los recursos pesqueros que busca asegurar que la pesca se realice de manera que permita mantener las poblaciones de peces a largo plazo, minimizando el impacto negativo sobre el medio ambiente marino. Este enfoque se centra en equilibrar las necesidades actuales de pesca con la capacidad de los ecosistemas marinos para regenerar y mantener las poblaciones de peces.

La única garantía para cumplir con el objetivo de alimentar a las generaciones del futuro radica en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales como el agua, el suelo y la agrobiodiversidad. La pesca sostenible se trata de la obtención de la producción pesquera sin afectar la supervivencia de las especies capturadas o de aquellas con las que comparten el ecosistema.

¿Cómo se aplica la pesca sustentable en México?

Establecimiento de vedas: Un periodo en el que se prohíbe la pesca de ciertas especies para preservarlas y evitar una sobreexplotación.

Monitoreos biológicos en corredores pesqueros: Para asegurar que las poblaciones de peces se mantengan saludables.

Creación de Zonas de Refugio Pesquero (ZRP): Áreas donde se restringe la pesca para permitir la recuperación de las especies.

La pesca sustentable es un compromiso que todos debemos asumir para asegurar la salud de nuestros océanos y la disponibilidad de recursos pesqueros para las generaciones futuras.

Al adoptar prácticas responsables y apoyar iniciativas que promuevan la sostenibilidad, podemos proteger nuestro medio ambiente marino y garantizar un futuro próspero para las comunidades pesqueras.

Fuente: SADER 17 de julio de 2024

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Información en otros sitios, Pesca y Acuacultura | Comentarios desactivados en SADER – Pesca Sustentable: Un compromiso con el futuro de nuestros mares

Miércoles, 17 de julio de 2024

2 de cada 10 usuarios de internet

han vivido ciberacoso en México

Cerca del 21% de los usuarios de internet han enfrentado algún tipo de agresión.

Las redes sociales —principalmente WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram— y las llamadas telefónicas son el lugar donde ocurre la mayor parte de las agresiones digitales, de acuerdo con cifras del Módulo de Ciberacoso 2023 (Mociba) del Inegi.

Mientras para los hombres las ofensas son lo más común, para las mujeres las agresiones sexuales son las más reportadas. Algunas de las situaciones fueron:

Población víctima de ciberacoso que recibió mensajes ofensivos: 35% de los hombres y 32% de las mujeres.

Población víctima de ciberacoso que recibió llamadas ofensivas: 26% de los hombres y 19% de las mujeres

Población víctima de ciberacoso que recibió críticas por apariencia o clase social: 13% de los hombres y 17% de las mujeres

Las cifras mostraron que entre los internautas que han vivido violencia digital, los hombres pasan ligeramente más tiempo en internet que las mujeres, con una media de 5.8 y 5.6 horas diarias respectivamente.

Prevenir y atender el ciberacoso es fundamental para crear espacios seguros, especialmente porque la población usuaria de internet es cada vez mayor y se extiende a todos los grupos etarios, geográficos y socioeconómicos.

Fuente: EL ECONOMISTA 17 de julio de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Tecnologías de la Información | Comentarios desactivados en ECONOMISTA – 2 de cada 10 usuarios de internet han vivido ciberacoso en México

Miércoles, 17 de julio de 2024

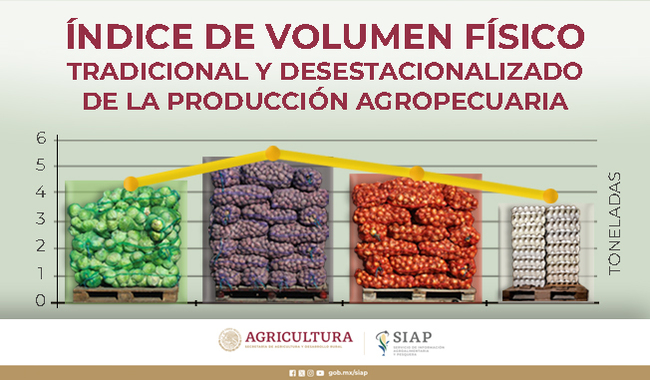

Expectativas de Producción Agropecuaria y Pesquera

Cifras durante abril 2024

El cierre preliminar de producción nacional agropecuaria y pesquera para 2023 es de 232 millones de toneladas, 0.5% inferior a lo registrado en 2022. Por subsector los resultados son mixtos, el agrícola y el pesquero disminuyeron 0.9 y 1.5%, respectivamente, mientras que pecuario incrementó 2.5 por ciento.

En comparación con 2022, el subsector agrícola disminuyó 1 millones 794 mil toneladas, principalmente en ciclo PV, resultado del atraso y disminución de lluvias que propiciaron aumentos en los índices de sequía; la disminución en las siembras y así como el aumento de siniestros por inclemencias del clima (poco más de 6 veces más, que el año anterior). En tanto que el pecuario subió 617 mil y el pesquero disminuyó 29.7 mil toneladas.

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México febrero 2024

Por décimo año consecutivo, al mes de febrero de 2024 la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 1,492 millones de dólares (MDD).

En los dos primeros meses del año, el saldo positivo aumentó 565 MDD (61.0%), en comparación con el mismo mes de 2023, debido al mayor aumento de las exportaciones en 737 MDD (8.9%), respecto al incremento de las importaciones de 172 MDD (2.3%).

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:

Venta de productos petroleros en 2,739 MDD (43.3%) y

Turismo extranjero en 3,716 MDD (69.5%).

En el primer bimestre de 2024, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un déficit de 3,532 MDD.

El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es negativo; tiene un déficit de 5,187 MDD.

Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (752 MDD) contribuye de manera positiva a atenuar el déficit de la No Petrolera.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria, enero-febrero 2024

Balanza Agropecuaria y Agroindustrial: superávit de 1,492 MDD.

Balanza de bienes agrícolas

En el primer bimestre de 2024, el superávit fue de 922 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 31.5% mayores a las importaciones. El saldo incrementó 175.2% (587 MDD), en relación con el mismo periodo de 2023, debido a que las exportaciones aumentaron 6.2% (225 MDD), y la disminución de las importaciones que fue de 11.0% (362 MDD).

Balanza de bienes agroindustriales

A febrero de 2024, se registra un superávit de 740 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 18.1% mayores a las importaciones. El saldo se disminuyó 4.4% (34 MDD), respecto al mismo mes de 2023, resultado del aumento en mayor medida de las importaciones en 510 MDD (14.3%), en comparación con las exportaciones 476 MDD (11.0%).

Balanza de bienes pesqueros

En los primeros dos meses de 2024, se registra un déficit de 14.6 millones de dólares, debido a que lo importado es 10.3% mayor respecto de lo exportado. Las ventas al exterior disminuyeron en 8.8% (14 MDD), mientras que las compras se incrementaron en 5.8% (9 MDD), en comparación al mismo mes de 2023.

Balanza de bienes ganaderos y apícolas:

En el primer bimestre de 2024, el déficit en 2024 fue 156.1 MDD, esto es, 33.6 millones de dólares menos que el saldo negativo reportado en 2023 (189.7 MDD). El comercio total se incrementó 64 millones 427 mil dólares (11.1%), al pasar de 578 millones dólares en 2023 a 642 millones de dólares en 2024. El déficit de la balanza se explica porque las importaciones fueron 64.2% mayores a las exportaciones. Las ventas se incrementaron en mayor medida, en 49 MDD (25.2%) frente a las de 2023; mientras que las compras aumentaron 15.4 MDD (4.0%).

Fuente: SIAP 16 de julio de 2024

Clasificado bajo: Agricultura, Alimentación, CEIEG, Empresas, Estadística, Exportaciones, Ganaderia, Gobierno, Indicadores, Industria, Información en otros sitios, Inversión, Pesca y Acuacultura, Petróleo, Producción | Comentarios desactivados en SIAP – Expectativas de Producción Agropecuaria y Pesquera

Miércoles, 17 de julio de 2024

Restringir el acceso a pesticidas y armas de fuego

podría prevenir más de 120.000 muertes por suicidio

En estudio publicado en The Lancet Regional Health – Americas revela que la implementación de políticas para restringir el acceso a pesticidas altamente peligrosos y armas de fuego podría prevenir más de 120.000 muertes por suicidio en la región de las Américas en un período de diez años.

La investigación, realizada en colaboración con expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro de Adicciones y Salud Mental (CAMH) de Canadá, sugiere que si se aplicaran restricciones al acceso a las armas de fuego o a los pesticidas en los países donde representan el 40% o más de los suicidios, la tasa de mortalidad podría reducirse en más del 20% entre los varones y del 11% entre las mujeres para 2030.

Anualmente se pierden cerca de 100.000 vidas por suicidio en las Américas y, a diferencia de otras regiones de la OMS, la tasa de mortalidad por suicidio ha aumentado en los últimos años. La restricción de medios es una intervención eficaz basada en la evidencia en la prevención del suicidio, y una estrategia clave recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) bajo su enfoque “VIVIR LA VIDA” para reducir la mortalidad por suicidio.

El estudio concluye que la implementación efectiva de medidas para restringir el acceso a pesticidas y armas de fuego podría prevenir la pérdida de más de 123.000 vidas por suicidio en toda la región de las Américas.

Las reducciones más notables se observarían en la subregión del Caribe no latino, donde la tasa de mortalidad por suicidio podría reducirse hasta en un 31% entre los hombres y un 34% entre las mujeres si se aplicara una restricción específica a los pesticidas altamente peligrosos en tres países clave: Guyana, Suriname y Trinidad y Tobago, en 2020.

Los investigadores detrás del estudio hacen un llamado a la colaboración multisectorial para poner en práctica estas intervenciones basadas en la evidencia a fin de cumplir con la meta de la OMS de reducir la tasa de mortalidad por suicidio en un tercio para 2030.

Fuente: OPS 17 de julio de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Salud | Comentarios desactivados en OPS – Restringir el acceso a pesticidas y armas de fuego podría prevenir más de 120.000 muertes por suicidio

Miércoles, 17 de julio de 2024

Expectativas de Producción Agropecuaria y Pesquera

Cifras durante febrero 2024

La expectativa de producción nacional agropecuaria y pesquera para 2023, es de 226.6 millones de toneladas, 2.8% inferior a lo registrado en 2022. Por subsector los pronósticos son mixtos, el agrícola caerá 3.5%, mientras que el pecuario aumentará 2.5% y el pesquero será inferior 1.5 por ciento.

En comparación con 2022, la producción del subsector agrícola disminuirá 7 millones 208 mil toneladas, principalmente en el ciclo PV, resultado del atraso y disminución de lluvias que propiciaron aumentos en los índices de sequía; la disminución en las siembras, así como el aumento de superficie siniestrada por inclemencias del clima (6.4 veces más, que el año anterior). En tanto que la producción del subsector pecuario aumentará 617 mil, mientras que la del pesquero disminuirá 29.7 mil toneladas.

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México diciembre 2023

Por noveno año consecutivo, la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, en 2023 fue de 7,576 millones de dólares (MDD).

El saldo positivo en 2023, aumentó 1,976 MDD (35.3%), respecto de 2022, debido al incremento de las exportaciones en 1,946 MDD (3.9%) y la disminución de las importaciones de 29 MDD (0.1%).

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:

Venta de productos petroleros en 18,655 MDD (56.2%) y

Turismo extranjero en 21,065 MDD (68.4%).

En 2023, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 13,073 MDD.

El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positivo; tiene un superávit de 6,283 MDD, el cual contribuye con 48.1%.

De igual manera el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (665 MDD) contribuye de manera positiva con 5.1% al superávit de la No Petrolera.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria 2023

Balanza Agropecuaria y Agroindustrial: superávit de 7,576 MDD.

Balanza de bienes agrícolas

En 2023, el superávit fue de 1,591 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 8.9% mayores a las importaciones. El saldo incrementó 134.0% (911 MDD), en relación con 2022, debido a que las exportaciones aumentaron 2.1% (403 MDD), y la disminución de las importaciones que fue de 2.8% (508 MDD).

Balanza de bienes agroindustriales

Para 2023, se registra un superávit de 6,911 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 29.8% mayores a las importaciones. El saldo se incrementó 16.0% (954 MDD), respecto de 2022, resultado del aumento en mayor medida de las exportaciones en 1,354 MDD (4.7%), en comparación con las importaciones 400 MDD (1.8%).

Balanza de bienes pesqueros

Al cierre de 2023, se registra un superávit de 23.3 millones de dólares, debido a que lo exportado es 2.8% mayor respecto de lo importado. Los flujos comerciales disminuyeron, para el caso de las ventas en 19.7% (207 MDD), mientras que las importaciones 11.4% (106 MDD), en comparación con 2022.

Balanza de bienes ganaderos y apícolas:

El déficit en 2023 fue 948.8 MDD, esto es, 212.1 millones de dólares menos que el saldo negativo reportado en 2022 (1,160.9 MDD). El comercio total se incrementó 580 millones 786 mil dólares (18.0%), al pasar de 3,233 millones dólares en 2022 a 3,813 millones de dólares en 2023. El déficit de la balanza se explica porque las importaciones fueron 66.2% mayores a las exportaciones. Las ventas al exterior se incrementaron en mayor medida, en 396.4 MDD (38.3%) frente a las de 2022; mientras que las compras al mercado externo aumentaron 184.3 MDD (8.4%).

Fuente: SIAP 16 de julio de 2024

Clasificado bajo: Agricultura, Alimentación, CEIEG, Empresas, Estadística, Exportaciones, Ganaderia, Gobierno, Indicadores, Industria, Información en otros sitios, Inversión, Pesca y Acuacultura, Petróleo, Producción | Comentarios desactivados en SIAP – Expectativas de Producción Agropecuaria y Pesquera

Lunes, 15 de julio de 2024

Los niveles mundiales de inmunización

infantil se estancan en 2023

Nuevos datos revelan que casi 3 de cada 4 lactantes viven en países donde la baja cobertura de vacunación ya está provocando brotes de sarampión

La cobertura mundial de inmunización infantil se estancó en 2023, por lo que habrá 2,7 millones más de niños y niñas sin vacunar o sin recibir la totalidad de las vacunas en comparación con los niveles anteriores a la pandemia de 2019, según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

Las últimas estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de inmunización (WUENIC por sus siglas en inglés) –que proporcionan el conjunto de datos más amplio y completo del mundo sobre las tendencias de inmunización para la vacunación contra 14 enfermedades– resaltan la necesidad de realizar esfuerzos continuos para la actualización, la recuperación y el fortalecimiento de los sistemas.

Según las conclusiones, el número de niños y niñas que recibieron tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP) en 2023 –un marcador clave de la cobertura mundial de inmunización– se mantuvo estable en el 84% (108 millones). Sin embargo, el número de niños y niñas que no recibieron una sola dosis de la vacuna aumentó de 13,9 millones en 2022 a 14,5 millones en 2023.

Más de la mitad de los niños y niñas sin vacunar viven en los 31 países con contextos frágiles, afectados por conflictos y vulnerables, donde los niños y niñas son especialmente vulnerables a enfermedades prevenibles debido a las perturbaciones y la falta de acceso a la seguridad, la nutrición y los servicios de salud.

Otros 6,5 millones de niños y niñas no completaron su tercera dosis de la vacuna DTP, necesaria para lograr la protección frente a la enfermedad durante la lactancia y en los primeros años de vida.

Estas tendencias, que muestran que la cobertura mundial de inmunización se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2022 y, lo que es más alarmante, todavía no ha vuelto a los niveles de 2019, reflejan los continuos problemas que plantean las interrupciones de los servicios de atención sanitaria, los problemas logísticos, las dudas sobre las vacunas y las desigualdades en el acceso a los servicios.

Los datos muestran además un estancamiento de las tasas de vacunación contra el sarampión, una enfermedad mortal, lo que dejó a casi 35 millones de niños sin protección o solo con protección parcial.

Fuente: OIT 15 de julio de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Salud | Comentarios desactivados en OMS – Los niveles mundiales de inmunización infantil se estancan en 2023

Lunes, 15 de julio de 2024

UNCTAD presenta el Informe sobre la Economía Digital 2024

El Informe sobre la Economía Digital 2024 analiza el creciente impacto ambiental de una economía digital en expansión.

ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) lanzó el Informe sobre la Economía Digital 2024, que destaca el significativo impacto ambiental del sector digital global y la carga desproporcionada que soportan los países en desarrollo. Este informe detallado subraya que, aunque la digitalización impulsa el crecimiento económico mundial y ofrece oportunidades únicas para los países en desarrollo, sus repercusiones ambientales son cada vez más graves. Los países en desarrollo siguen siendo desigualmente afectados tanto económica como ecológicamente debido a las brechas digitales y de desarrollo existentes, pero tienen el potencial de aprovechar este cambio digital para fomentar el desarrollo.

El informe enfatiza la necesidad urgente de abordar los costos ambientales de la rápida transformación digital. Las preocupaciones clave incluyen el agotamiento de materias primas finitas para tecnologías digitales y de bajas emisiones de carbono, el creciente consumo de agua y energía, y el creciente problema de los residuos relacionados con la digitalización. A medida que la digitalización avanza a un ritmo sin precedentes, entender su vínculo con la sostenibilidad ambiental se vuelve cada vez más crítico.

Los países en desarrollo son fundamentales en la cadena de suministro global de minerales y metales de transición, los cuales están altamente concentrados en unas pocas regiones. Los vastos depósitos minerales de África, esenciales para la transición global hacia tecnologías digitales y de bajas emisiones de carbono, incluyen cobalto, cobre y litio, cruciales para un futuro energético sostenible. El continente posee reservas significativas: 55% del cobalto mundial, 47.65% del manganeso, 21,6% del grafito natural, 5,9% del cobre, 5,6% del níquel y 1% del litio.

La creciente demanda global de productos básicos y minerales críticos para tecnologías de energía limpia ya está impulsando la inversión extranjera directa en América Latina, representando el 23% del valor de los proyectos greenfield o de inversión nueva de la región en los últimos dos años.

El desarrollo de la inteligencia artificial y la minería de criptomonedas son de particular preocupación. Por ejemplo, la minería de Bitcoin aumentó su consumo de energía global aproximadamente 34 veces entre 2015 y 2023, alcanzando un estimado de 121 TWh. Entre 2018 y 2022, el consumo de electricidad de 13 operadores de centros de datos principales se duplicó con creces, subrayando la necesidad urgente de abordar las huellas de energía y agua de estas tecnologías.

UNCTAD aboga por modelos de negocios innovadores y políticas robustas para mejorar la sostenibilidad del crecimiento digital. Las recomendaciones clave incluyen:

Adopción de modelos de economía circular: Priorizar el reciclaje, la reutilización y la recuperación de materiales digitales para reducir residuos e impactos ambientales.

Optimización de recursos: Desarrollar estrategias para usar materias primas más eficientemente y reducir el consumo total.

Fortalecimiento de regulaciones: Imponer estándares ambientales más estrictos y regulaciones para mitigar la huella ecológica de las tecnologías digitales.

Inversión en energías renovables: Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías energéticamente eficientes y prácticas digitales sostenibles.

Fomento de la cooperación internacional: Fomentar la colaboración entre naciones para garantizar el acceso equitativo a tecnologías digitales y recursos, y abordar la naturaleza global de los residuos digitales y la extracción de recursos.

El informe subraya la necesidad de integrar políticas digitales y ambientales, y llama a una acción urgente y audaz para asegurar una economía digital equitativa y ambientalmente responsable. Este enfoque busca permitir que los países se beneficien de las oportunidades que presenta la economía digital, mientras se protegen los intereses y el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Fuente: UNCTAD 10 de julio de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Economía, Estadística, Información en otros sitios, Tecnologías de la Información | Comentarios desactivados en UNCTAD – Presenta el Informe sobre la Economía Digital 2024

Lunes, 15 de julio de 2024

Aumenta México en 22% superávit

de la balanza agroalimentaria a mayo

Esta cifra permitió al país obtener mayores divisas por arriba del turismo extranjero y la venta de productos petroleros, además de la generación de empleos y dinamismo económico.

En el periodo enero-mayo de 2024 se consolidó el dinamismo exportador, al sumar 24 mil 327 millones de dólares, un aumento de 7.22 por ciento respecto a lo registrado en los primeros cinco meses de 2023 y fue el valor más alto de los últimos 32 años.

La balanza agropecuaria y pesquera presenta un superávit de dos mil 362 millones de dólares, superior en mil 413 millones de dólares al obtenido en el periodo anterior (148.77 por ciento). Las exportaciones sumaron 11 mil 222 millones de dólares.

Mientras que la balanza agroindustrial tuvo un superávit de dos mil 528 millones de dólares, menor en 529 millones de dólares (17.29 por ciento) al alcanzado en el mismo periodo de 2023. Las exportaciones fueron por 13 mil 104 millones de dólares.

Las hortalizas, bebidas y frutas fueron los principales grupos de exportación al concentrar el 63 por ciento del total, con el 22, 22 y 18 por ciento de participación, respectivamente.

Las ventas al exterior que registraron los mayores crecimientos en el lapso de referencia fueron las de jugo de naranja congelado, con 77.87; seguidas de uvas frescas o secas y pasa, 59.53 por ciento; preparaciones de café, té o yerba mate, 53.66 por ciento; ganado bovino, 52.02 por ciento, y cigarrillos y puros, 23.30 por ciento.

Las exportaciones nacionales con el mayor impacto económico fueron las de cerveza, con dos mil 837 millones de dólares; tequila y mezcal, mil 736 millones de dólares; aguacate, mil 534 millones de dólares; tomate fresco o refrigerado, mil 499 millones de dólares, y fresa y frambuesa frescas, mil 200 millones de dólares.

Fuente: SADER 14 de julio de 2024

Clasificado bajo: Agricultura, Alimentación, CEIEG, Empresas, Estadística, Exportaciones, Ganaderia, Indicadores, Industria, Información en otros sitios, Pesca y Acuacultura, Producción | Comentarios desactivados en SADER – Aumenta México en 22% superávit de la balanza agroalimentaria a mayo

Lunes, 15 de julio de 2024

OCDE Presenta el informe Perspectivas de empleo para 2024

Los mercados laborales de la OCDE siguen estando ajustados, con un empleo total más alto que antes de la pandemia de COVID-19 y una tasa de desempleo cercana a su nivel más bajo desde al menos 2001.

Los mercados laborales de la OCDE siguen estando ajustados, con un empleo total más alto que antes de la pandemia de COVID-19 y una tasa de desempleo cercana a su nivel más bajo desde al menos 2001. Sin embargo, el crecimiento del empleo se ha desacelerado y los salarios reales se han recuperado a los niveles previos a 2020 en solo 19 de los 35 países de la OCDE con datos disponibles, a pesar de que en los últimos trimestres se han recuperado un poco. Las brechas de participación de género en el empleo se están reduciendo: en mayo de este año, el empleo femenino aumentó alrededor de un 5% respecto de diciembre de 2019, en comparación con el 3% en el caso de los hombres.

Según las Perspectivas de empleo de la OCDE para 2024, el empleo en toda la OCDE, que alcanzó los 662 millones en mayo de 2024 (un 25% más que en 2000), crecerá alrededor de un 0,7% anual durante el período 2024-25. La tasa de desempleo en toda la OCDE se situó en el 4,9% en mayo de 2024 y se prevé que aumente ligeramente. Fue 0,2 puntos porcentuales más alta para las mujeres que para los hombres.

Los salarios reales han ido recuperando el terreno perdido en 2022 y la primera parte de 2023. En el primer trimestre de 2024, el crecimiento anual de los salarios reales fue positivo en 29 de los 35 países de la OCDE para los que hay datos disponibles, con un aumento medio en todos los países del 3,5%. El análisis de estas Perspectivas del Empleo indica una reversión de las tendencias recientes, que indicaban que los beneficios crecían más rápido que los salarios. Los salarios están recuperando parte del terreno perdido, mientras que hay margen para que los beneficios proporcionen un amortiguador adicional para el crecimiento de los salarios, dado el importante crecimiento de los beneficios en los últimos dos o tres años.

Los salarios mínimos están por encima de los niveles de 2019 en términos reales en prácticamente todos los países de la OCDE. En mayo de 2024, el salario mínimo real era un 8,3% más alto que cinco años antes en la mediana de los 30 países de la OCDE con un salario mínimo legal nacional, gracias a importantes aumentos nominales de los salarios mínimos legales para apoyar a los peor pagados durante el período de alta inflación de los últimos dos a tres años. La evidencia sugiere que los salarios han tenido un mejor desempeño en la parte inferior de la distribución salarial, y que los salarios nominales han crecido más en las industrias y ocupaciones con salarios más bajos y entre los trabajadores con bajo nivel educativo.

La edición de este año también analiza el impacto que los ambiciosos paquetes de mitigación del cambio climático destinados a lograr emisiones netas de gases de efecto invernadero cero para 2050 tendrán en los mercados laborales y en los empleos de millones de trabajadores en todo el mundo.

Si bien se estima que los efectos agregados de la transición climática en el empleo serán limitados en el corto plazo, las Perspectivas de Empleo señalan que se espera que la transición climática conduzca a cambios y perturbaciones importantes. Se perderán empleos en las industrias intensivas en gases de efecto invernadero, que están menguando, mientras que muchos otros se crearán en actividades de bajas emisiones en expansión. Alrededor del 20% de la fuerza laboral de la OCDE está empleada en ocupaciones impulsadas por el medio ambiente que probablemente se verán afectadas positivamente por la transición climática. Esto incluye empleos que contribuyen directamente a la reducción de emisiones y también aquellos que producen bienes y servicios intermedios para actividades ambientalmente sostenibles. Los empleos impulsados por el medio ambiente que requieren altas calificaciones suelen pagar salarios más altos que el promedio, pero los empleos impulsados por el medio ambiente que requieren bajas calificaciones tienden a tener una peor calidad laboral que otros empleos de baja calificación, lo que sugiere que estos sectores pueden ser una opción relativamente poco atractiva para los trabajadores poco calificados.

Los trabajadores de sectores de alta emisión en declive (que representan el 80% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pero solo el 7% del empleo) enfrentan pérdidas de ingresos un 24% mayores en promedio durante los seis años posteriores a un despido masivo que en otros sectores. Las mujeres tienen menos probabilidades de trabajar en ocupaciones impulsadas por el medio ambiente, pero, al mismo tiempo, los hombres tienen más probabilidades de trabajar en sectores de alta emisión en declive. La actual subrepresentación de las mujeres en los campos educativos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y los estereotipos de género persistentes plantean inquietudes sobre la capacidad de las mujeres para beneficiarse de empleos de alta cualificación impulsados por el medio ambiente.

Las políticas deberían ayudar a facilitar las transiciones laborales y acompañar a los trabajadores hacia nuevas oportunidades en empleos verdes, mitigando al mismo tiempo las pérdidas de ingresos de los trabajadores desplazados. Entre ellas se incluyen medidas de intervención temprana, programas de formación eficaces y enfoques específicos de apoyo en el trabajo, como planes de subsidios salariales de duración limitada.

Fuente: OECD 09 de julio de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Empleo, Empresas, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios | Comentarios desactivados en OECD – Presenta el informe Perspectivas de empleo para 2024

Lunes, 15 de julio de 2024

Valor de la canasta alimentaria, junio de 2024

Actualizamos el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos Canasta Alimentaria en junio de 2024.

En el ámbito urbano, el valor de la Canasta Alimentaria incrementó anualmente 5.6%: pasó de $2,179.44 (junio de 2023) a $2,302.24 (junio de 2024). En cuanto a la variación mensual, disminuyó 0.1%, al pasar de $2,304.37 (mayo de 2024) a $2,302.24 (junio de 2024).

En el ámbito rural, el valor de la Canasta Alimentaria incrementó anualmente 5.8%: pasó de $1,663.17 (junio de 2023) a $1,759.79 (junio de 2024). Respecto a la variación mensual, disminuyó 0.4%, al pasar de $1,767.03 (mayo de 2024) a $1,759.79 (junio de 2024).

Fuente: CONEVAL 11 de julio de 2024

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Estadística, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CONEVAL – Valor de la canasta alimentaria, junio de 2024

Lunes, 15 de julio de 2024

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Cifras durante junio 2024

A tasa anual (junio 2024 vs mismo mes de 2023), el subíndice de alimentos, bebidas y tabaco que representa 30% del INPC aumentó 6.2%, tal incremento es menor al observado en 2023 cuando fue de 7.9%, pero mayor al registrado para el INPC general que fue de 5.0% (en 2023, el incremento del INPC general fue de 5.1% y en 2022 de 8.0%). En la variación mensual (junio 2024 vs mayo del mismo año) el INPC general aumentó 0.4%, el de alimentos, bebidas y tabaco 0.6% y el de alimentos registró un alza de 0.7 por ciento.

El incremento en el precio de insumos como los energéticos es un factor determinante para el comportamiento del INPC general, la gasolina de bajo octanaje tuvo un aumento anual de 6.0%, la de alto octanaje de 2.8%, el gas doméstico LP 12.7% y la electricidad de 3.8%, en tanto que, el costo del gas doméstico natural registró decremento anual de 5.0 por ciento.

En la composición del INPC, los “alimentos, bebidas y tabaco” representan casi la tercera parte (30.3%) del indicador, por lo que su comportamiento contribuye significativamente en la evolución de la inflación nacional, mientras que los productos agrícolas representan 5.1% y los pecuarios 6.6 por ciento. Los agrícolas con mayor participación en el índice son jitomate, “papa y otros tubérculos”, frijol y manzana.

El precio de la “leche pasteurizada y fresca” registró un incremento de 4.2%, huevo subió.3.5%, carne de pollo y carne de res aumentaron 3.2% cada una y carne de cerdo registro un alza en su cotización de 2.7 por ciento.

Se estima que la producción de huevo para 2024, sea de 3.3 millones de toneladas; 2.5% mayor que en 2023. En tanto que la expectativa de producción de carne de pollo en canal es de cuatro millones de toneladas; 2.6% mayor a la generada en 2023.

En conjunto la carne de res, pollo, cerdo y huevo tienen una participación de 5.0% en el INPC.

Fuente: SIAP 12 de julio de 2024

Clasificado bajo: Agricultura, Alimentación, CEIEG, Empresas, Estadística, Exportaciones, Ganaderia, Indicadores, Información en otros sitios, Producción | Comentarios desactivados en SIAP – Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Viernes, 5 de julio de 2024

El índice de precios de los alimentos

de la FAO se mantiene estable en junio

La producción mundial de cereales alcanzará su máximo histórico en 2024

El índice de precios de los alimentos de la FAO, que hace un seguimiento mensual de los precios internacionales de un conjunto de productos alimenticios comercializados a escala mundial, se situó en junio en un promedio de 120,6 puntos, cifra igual a la revisada de mayo. El índice se encuentra ahora un 2,1 % por debajo del valor registrado hace un año y un 24,8 % por debajo del máximo registrado en marzo de 2022.

El índice de precios de los cereales de la FAO disminuyó en junio un 3,0 % desde mayo, con las cotizaciones de los cereales secundarios, el trigo y el arroz a la baja, impulsadas en parte por la mejora de las perspectivas sobre la producción en los principales países exportadores. Por el contrario, el índice de precios de los aceites vegetales de la FAO subió un 3,1 % desde mayo, impulsado por la reactivación de la demanda mundial de aceite de palma y la firme demanda de aceites de soja y girasol en el sector de los biocombustibles en las Américas.

Tras descender por tres meses consecutivos, el índice de precios del azúcar de la FAO aumentó un 1,9 % desde mayo, debido en gran medida a la preocupación por los probables efectos de las condiciones meteorológicas adversas y los monzones en la producción del Brasil y la India.

El índice de precios de los productos lácteos de la FAO subió un 1,2 %, y las cotizaciones internacionales de la mantequilla alcanzaron su punto máximo en 24 meses, como consecuencia del aumento de la demanda mundial de entregas a corto plazo en un contexto de grandes ventas al por menor, el descenso estacional de las entregas de leche en Europa occidental y los bajos niveles de las existencias en Oceanía.

El índice de precios de la carne de la FAO se mantuvo prácticamente invariado en junio, ya que los ligeros aumentos de los precios mundiales de las carnes de ovino, cerdo y bovino prácticamente compensaron el descenso de los precios internacionales de la carne de aves de corral impulsado por la oferta.

La FAO también ha actualizado su pronóstico sobre la producción mundial de cereales en 2024, cifrándolo ahora en 2 854 millones de toneladas, un nuevo máximo histórico.

En la Nota informativa sobre la oferta y la demanda de cereales, publicada por la FAO, el incremento del pronóstico se atribuye a una mejora en las perspectivas sobre las cosechas de maíz en la Argentina y el Brasil, así como en Türkiye y Ucrania, que compensarán las rebajas de las perspectivas relativas a Indonesia, el Pakistán y varios países de África austral. También se ha incrementado el pronóstico acerca de la producción de trigo sobre la base de la mejora de las perspectivas en Asia, sobre todo en el Pakistán, las cuales deberían superar el descenso previsto en la Federación de Rusia debido a las inclemencias del tiempo en las principales zonas productoras de trigo al inicio de la campaña. Se prevé que la producción mundial de arroz alcanzará el récord de 535,1 millones de toneladas.

Según el pronóstico, la utilización total de cereales a nivel mundial en 2024/25 aumentará hasta situarse en 2 856 millones de toneladas, es decir, un 0,5 % más que el año anterior, impulsada por el arroz y los cereales secundarios. El pronóstico indica que las reservas mundiales de cereales aumentarán un 1,3 % en 2025, con lo que el coeficiente reservas-utilización de cereales a escala mundial en 2024/25 permanecerá prácticamente invariado en un 30,8 %.

De acuerdo con el último informe Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, los conflictos están generando graves niveles de inseguridad alimentaria aguda, especialmente en la Franja de Gaza, el Yemen y el Sudán, donde las poblaciones se enfrentan también al riesgo de hambruna.

La publicación trimestral del Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) de la FAO ofrece un examen detallado de las tendencias del hambre en los 45 países que ha identificado como necesitados de asistencia externa para obtener alimentos. También ofrece un desglose regional de la producción de cereales y sus perspectivas. Se prevé que la producción de cereales en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos aumentará en 2024, si bien el crecimiento será desigual en el grupo de 44 países.

Fuente: FAO 05 de julio de 2024

Clasificado bajo: Agricultura, Alimentación, CEIEG, Economía, Empresas, Estadística, Exportaciones, Gobierno, Indicadores, Información en otros sitios, Inversión | Comentarios desactivados en FAO – El índice de precios de los alimentos de la FAO se mantiene estable en junio

Jueves, 4 de julio de 2024

Chile poblano, infaltable de la cocina mexicana

El chile poblano recibe este nombre porque hay evidencia antigua de su cultivo en el Valle de Tehuacán, municipio del estado de Puebla.

En México la producción de chile poblano está arraigada a la cultura gastronómica y la identidad de nuestro país, ya que resulta inconcebible pensar en los platillos típicos sin este tradicional producto del campo.

Si bien en ocasiones el chile puede ser considerado picante, este no lo es; sin embargo, tiene un sabor bien definido, lo que lo hace ideal para preparar platillos típicos mexicanos, siendo la variedad más consumida en el país. Con él se pueden preparar unos ricos chiles rellenos, los tradicionales chiles en nogada, acompañar algún guiso de puerco o pollo, rajas con crema y hasta una deliciosa salsa.

En 2023, México alcanzó una producción histórica de chile poblano, 480,936.89 toneladas, con el siguiente desglose:

Producción Nacional: 475,965.69 toneladas.

Exportación: 4,971.20 toneladas.

Principales estados productores: Zacatecas, Guanajuato y Sinaloa.

Datos adicionales

El chile poblano es conocido por su transformación en chile ancho cuando se deja secar, esencial en la preparación de moles.

Se cultiva en 15 estados de México, principalmente en ciclos agrícolas de primavera-verano y otoño-invierno.

Es utilizado ampliamente en la gastronomía mexicana, desde chiles rellenos hasta salsas, siendo rico en vitamina C y fibra.

Fuente: SADER 04 de julio de 2024

Clasificado bajo: Agricultura, CEIEG, Empresas, Estadística, Exportaciones, Información en otros sitios, Producción | Comentarios desactivados en SADER – Chile poblano, infaltable de la cocina mexicana

Jueves, 4 de julio de 2024

Reporte de Evaluación del Estadio de

Preparación de Inteligencia Artificial de México

Consolidar y operar estrategia nacional con orientación ética vinculada a su Plan Nacional de Desarrollo, posicionaría a México en gobernanza de inteligencia artificial.

La UNESCO lanzó el Reporte de Evaluación del Estadio de Preparación en Inteligencia Artificial de México, realizado en colaboración con la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial (ANIA), y con el apoyo del Centro-i para la Sociedad del Futuro, mediante un proceso abierto y plural con más de 250 personas y representantes de los gobiernos federal y estatales, órganos autónomos, organizaciones civiles, de la academia y la iniciativa privada.

Múltiples estudios estiman que los desarrollos de la IA pueden incrementar el PIB mundial entre un 1.5% y un 2% en 10 años y que podrían impactar en la transformación desde el 40% hasta el 60% de los empleos en el mundo, por lo que la UNESCO ha liderado iniciativas para preparar a los países no sólo con datos y generación de conocimiento, sino también en su aplicación para orientar políticas públicas y mecanismos de gobernanza.

Una de las fortalezas que señala el documento es que México ocupó el tercer lugar en tecnología en Latinoamérica en el Índice de Preparación del Gobierno para la IA (Government AI Readiness Index) de 2023. Sin embargo, persisten desafíos como la inversión pues, aunque registró entradas por 508 millones de dólares, superando a la región de América Latina y el Caribe, su impacto es menor debido a las dinámicas y proporciones tanto territoriales como poblacionales del país.

El capital de riesgo invertido en IA fue de 150 millones de dólares a septiembre de 2023, y aunque es menor a los 170 millones de dólares para la industria de alimentos y bebidas, el país puede mejorar sus ingresos al proyectarse a nivel internacional, pues sus exportaciones de alta tecnología superan ya un 14.2%, siendo el número nueve del mundo y cuenta con una alta capacidad técnica profesional y de investigación.

México también cuenta con un marco normativo sólido en privacidad, transparencia y acceso a la información, por lo que, aunque no tiene una ley o política específica para la atención y reparación de daños causados por sistemas de IA o para contextos digitales, puede recurrir por el momento a diferentes normas y mecanismos actuales.

Sin embargo, deben fortalecerse acciones especialmente destinados a grupos históricamente vulnerados, sin dejar de lado la representación digital de, por ejemplo, sus 68 lenguas indígenas nacionales, así como el uso significativo de plataformas digitales y la incorporación de la Alfabetización Mediática e Informacional en el sistema educativo.

Otras recomendaciones del reporte son: poner en marcha un sistema de identidad digital única operado por un organismo independiente; una política de datos abiertos más allá del gobierno abierto; incorporar la diversidad y representación de todas las personas a lo largo de las etapas del ciclo de IA; identificar activos y servicios críticos, con estrategias específicas de prevención y detección; por mencionar algunas.

Fuente: UNESCO 03 de julio de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Información en otros sitios, Tecnologías de la Información | Comentarios desactivados en UNESCO – Reporte de Evaluación del Estadio de Preparación de Inteligencia Artificial de México

Martes, 2 de julio de 2024

OCDE y la FAO presentan el informe Perspectivas agrícolas

2024-2033

El informe Perspectivas agrícolas 2024-2033 ofrece una evaluación consensuada de las perspectivas a diez años para los mercados de productos agrícolas y pesqueros.

El informe Perspectivas agrícolas 2024-2033 de la OCDE y la FAO es la referencia mundial clave para las perspectivas a mediano plazo de los mercados de productos básicos agrícolas, y la edición de este año marca la vigésima edición de la publicación conjunta. Durante dos décadas, el informe ha analizado las tendencias demográficas y económicas que impulsan la oferta y la demanda de productos básicos agrícolas, ha proyectado los cambios en los lugares de producción y consumo y ha evaluado los cambios resultantes en los patrones del comercio agrícola internacional.

Un cambio notable que se espera para el próximo decenio es el papel cada vez mayor de la India, el Sudeste Asiático y el África subsahariana y la disminución del papel de China. Si bien China representó el 28% del crecimiento del consumo mundial de productos agrícolas y pesqueros en el decenio anterior, se proyecta que su participación en la demanda adicional durante el próximo decenio caerá al 11%, atribuido no sólo a una disminución de la población y un crecimiento más lento de los ingresos, sino también a una estabilización de los patrones de nutrición.

Se prevé que el consumo total de productos agrícolas y pesqueros (en forma de alimentos, piensos, combustibles y otras materias primas industriales) aumente un 1,1% anual durante el próximo decenio, y que casi todo ese consumo adicional se produzca en países de ingresos bajos y medios. Se prevé que la ingesta calórica de los alimentos aumente un 7% en los países de ingresos medios, debido en gran medida al mayor consumo de alimentos básicos, productos pecuarios y grasas. La ingesta calórica en los países de ingresos bajos aumentará un 4%, demasiado lentamente para alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible de acabar con el hambre en 2030.

Se prevé que el crecimiento de la producción agrícola se deba principalmente a aumentos de la productividad en las tierras existentes, más que a una expansión de la superficie cultivada, lo que conducirá a una disminución de la intensidad de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) de la agricultura. De manera similar, se espera que una proporción significativa del crecimiento de la producción pecuaria y pesquera también sea resultado de mejoras de la productividad, aunque la expansión de los rebaños también contribuirá al crecimiento de la producción. Por lo tanto, se prevé que las emisiones directas de la agricultura aumenten un 5 por ciento durante el período de proyección.

El buen funcionamiento de los mercados internacionales de productos agrícolas seguirá siendo importante para la seguridad alimentaria mundial, ya que el 20 por ciento de las calorías se comercializan y los medios de vida rurales pueden beneficiarse de la participación en los mercados y las cadenas de valor agroalimentarias mundiales.

En las Perspectivas de este año se presenta un escenario que simula el impacto de reducir a la mitad las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de suministro y el desperdicio de alimentos en los niveles minorista y de consumo para 2030. El escenario proyecta una posible reducción del 4% en las emisiones globales de GEI agrícolas para 2030, distribuidas de manera relativamente uniforme entre los países, independientemente de los niveles de ingresos. También se proyecta una caída de los precios de los alimentos, lo que resultaría en un aumento de la ingesta de alimentos en los países de ingresos bajos y medianos bajos del 10% y el 6% respectivamente, lo que podría reducir el número de personas desnutridas en 153 millones (-26%) para 2030. Si bien el escenario destaca los posibles beneficios para los consumidores y el medio ambiente, también señala los desafíos para los productores, ya que los precios de producción más bajos y la disminución de la producción afectarían notablemente sus medios de vida.

Al igual que en ediciones anteriores, las Perspectivas ofrecen proyecciones decenales para cereales, semillas oleaginosas, aceites vegetales, azúcar, carne, pescado, productos lácteos, así como algodón, raíces y tubérculos, legumbres, bananos y frutas tropicales y biocombustibles. Las proyecciones de mercado son la base de los indicadores sobre nutrición y emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura. Entre los productos básicos destacados según los capítulos dedicados a ellos se incluyen:

Se prevé que la demanda de cereales seguirá estando encabezada por el uso alimentario, seguido de cerca por el uso como pienso. En 2033, el 41% de todos los cereales serán consumidos directamente por los seres humanos, el 36% se utilizará como pienso para animales, mientras que el resto se procesará para producir biocombustibles y otros productos industriales.

Se proyecta que los problemas de rendimiento persistirán en el caso de las semillas oleaginosas, y los principales productores experimentarán un crecimiento lento o descensos en el rendimiento, especialmente en Indonesia y Malasia en el caso del aceite de palma, y en la Unión Europea y Canadá en el caso de las semillas de colza.

La carne de ave dominará el crecimiento del sector cárnico, principalmente debido a su relativa asequibilidad y a las ventajas nutricionales percibidas. Se prevé que represente el 43 por ciento del total de proteínas cárnicas consumidas en 2033.

Se estima que la producción mundial de leche crecerá a un ritmo del 1,6 por ciento anual durante la próxima década, más rápido que la mayoría de los demás productos agrícolas importantes. La mayor parte de ese crecimiento se producirá en la India y el Pakistán.

Más del 85 por ciento de la producción pesquera adicional proyectada provendrá de la acuicultura, lo que elevará su participación en la producción pesquera mundial al 55 por ciento para 2033.

Fuente: OECD 02 de julio de 2024

Clasificado bajo: Agricultura, CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios | Comentarios desactivados en OECD – Presenta el informe Perspectivas agrícolas de la OCDE y la FAO 2024-2033

Martes, 2 de julio de 2024

La OMS publica las primeras directrices de tratamiento clínico del adulto para dejar de consumir tabaco

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado sus primeras directrices para dejar de consumir tabaco, en las que recomienda un amplio conjunto de intervenciones que abarcan el apoyo para el cambio de comportamiento prestado por profesionales de la salud, los recursos electrónicos y los tratamientos farmacológicos.

En este documento, la OMS ofrece recomendaciones para los más de 750 millones de consumidores de tabaco que quieren abandonar el hábito, en todas sus formas (cigarrillos, pipas de agua, productos de tabaco sin humo, puros, tabaco de liar y productos de tabaco calentado).

Más del 60% de los 1250 millones de consumidores de tabaco que hay en el mundo (en total, más de 750 millones de personas) desean abandonar el hábito, pero el 70% no puede acceder a servicios eficaces que les ayuden debido a las carencias y la escasez de recursos de los sistemas de salud.

La combinación del tratamiento farmacológico con intervenciones sobre el comportamiento contribuye a aumentar significativamente las tasas de éxito en el abandono del consumo de tabaco. Los países, de ingresos bajos y medianos, deben proporcionar estos tratamientos sin costo alguno o a un costo reducido a quienes los necesitan para que les resulten más accesibles.

La OMS recomienda la vareniclina, la terapia de sustitución con nicotina, el bupropión y la citisina como tratamientos eficaces para dejar de consumir tabaco.

En 2023, la Organización puso en marcha un proceso de precalificación de medicamentos contra los trastornos causados por el consumo de tabaco para mejorar el acceso mundial a las terapias recomendadas. En abril de 2024, precalificó los dos primeros medicamentos para la terapia de sustitución con nicotina: el chicle y el parche de nicotina de la empresa Kenvue.

La OMS anima a los profesionales de la salud, los responsables políticos y las partes interesadas a incorporar y aplicar estas directrices para promover el abandono del consumo de tabaco y mejorar la salud de millones de personas en todo el mundo.

Fuente: OPS 02 de julio de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Salud | Comentarios desactivados en OPS – La OMS publica las primeras directrices de tratamiento clínico del adulto para dejar de consumir tabaco

Martes, 2 de julio de 2024

Claves para abordar el alto costo de la

inseguridad alimentaria en América Latina

En América Latina y el Caribe, más de 43 millones de personas padecieron hambre en 2022.

En América Latina y el Caribe, más de 43 millones de personas padecieron hambre en 2022, según la FAO. Esto significa que pasaron días sin comer hasta el punto de sufrir enfermedades o molestias físicas por falta de alimentos.

Pero el problema no tiene que ver únicamente con la población que sufre hambre en extremo. También con aquella que está en situación de inseguridad alimentaria: personas que tienen acceso a alimentos, pero se ven en la obligación de reducirlos en cantidad o en calidad y, en consecuencia, se saltan comidas y no tienen dietas saludables.

En la región, muchas personas han perdido capacidad de acceso a los alimentos en la última década. Entre el 2014 y el 2016, el 27% de la población de la región experimentó inseguridad alimentaria de moderada a severa. Ya en 2020 y 2021, esa cifra aumentó al 39% y 40%, respectivamente. Aunque en 2022, el porcentaje disminuyó a 37,5%, la región sigue estando solo por debajo de África (60,9%) y por encima del promedio mundial (30%), de acuerdo con el informe más reciente de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria en el mundo.

Menos alimentos sobre la mesa o el consumo mayoritario de alimentos poco saludables se traducen también en que América Latina y el Caribe tenga a cuestas una doble carga de malnutrición: por un lado, la desnutrición y, en la otra cara de la moneda, el sobrepeso y la obesidad, que afecta hasta el 62,5% de la población regional, según la Organización Panamericana de la Salud.

Más de 133 millones de latinoamericanos no pueden pagar una dieta saludable. Es un reto disminuir esta cifra tomando en cuenta que la región tiene los costos más altos para una ingesta diaria de alimentos nutritivos: USD 4,08 diarios por persona, mientras que el promedio mundial es de USD 3,66, destaca la FAO.

Cuatro dimensiones para encarar la seguridad alimentaria

Para abordar la inseguridad alimentaria de manera efectiva, explica el experto, es crucial reconocer su naturaleza multifacética y atajarla con un enfoque integral desde cuatro dimensiones principales:

1.- La disponibilidad física de los alimentos: que haya suficiente producción y oferta.

2.- El acceso económico y físico a los alimentos, que se relaciona con las políticas enfocadas en ingresos, gastos, mercados y precios para asegurar que los hogares puedan obtener alimentos.

3.- La utilización de los alimentos: uso adecuado de los nutrientes, diversidad dietética y distribución equitativa dentro del hogar.

4.- La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores para que haya un acceso continuo a los alimentos, aunque se presenten crisis como fenómenos climáticos extremos, inestabilidad política y otros factores económicos.

En el rol de América Latina como productora de alimentos (la región es la principal exportadora mundial de alimentos) y en su capacidad para proveer servicios ecosistémicos (como la regulación del ciclo del agua, el secuestro de carbono, entre otros) también hay oportunidades para la región y para el mundo. Una de las maneras de aprovechar esas oportunidades para apuntar a la seguridad alimentaria es transformar los sistemas alimentarios de la región para hacerlos más resilientes y alinearlos con prácticas más sostenibles de los recursos naturales.

Para promover la seguridad alimentaria es clave comprender que la aproximación a las soluciones requiere de un engranaje de áreas como la agricultura, la protección social, la salud y disponibilidad de agua y saneamiento.

Fuente: BANCO MUNDIAL 01 de julio de 2024

Clasificado bajo: Alimentación, CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en BANCO MUNDIAL – Claves para abordar el alto costo de la inseguridad alimentaria en América Latina

Lunes, 1 de julio de 2024

Indicadores Agregados de Tendencia

y Expectativas Empresariales

Cifras durante junio de 2024

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET), los Indicadores Agregados de Tendencia (IAT) y las expectativas empresariales, que se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Estos permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la percepción de las y los directivos empresariales sobre variables relevantes de los sectores Industrias manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios privados no financieros.

En junio de 2024 y con cifras desestacionalizadas, el IAT del sector manufacturero fue de 51.0 puntos, lo que significó una reducción mensual de 0.2 puntos.

Con cifras ajustadas estacionalmente, el IAT de Construcción fue de 50.5 puntos: 0.3 puntos menos que en mayo pasado.

En el sexto mes de 2024 y con datos desestacionalizados, el IAT de Comercio se situó en 47.2 puntos: descendió 4.0 puntos en comparación con el mes anterior.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, el IAT de Servicios privados no financieros se ubicó en 52.0 puntos, se mantuvo como en mayo de este año.

En el mes de referencia y con datos originales, el IGOET —que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran— fue de 49.8 puntos: representó una caída anual de 1.7 puntos.

Fuente: INEGI 01 de julio de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Economía, Estadística, Exportaciones, Indicadores, Industria, Información en otros sitios, Servicios | Comentarios desactivados en INEGI – Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales

Viernes, 28 de junio de 2024

Un nuevo informe revela que las ENT siguen siendo la principal causa de muerte y discapacidad en las Américas

Un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revela que, si bien la esperanza de vida ha aumentado en las Américas, también lo ha hecho el número de personas que viven con enfermedades no transmisibles (ENT). El rápido envejecimiento de la población ha provocado un aumento de la mala salud y las discapacidades causadas por enfermedades no transmisibles y lesiones. El reporte insta a los países a tomar medidas para abordar los desafíos planteados por el envejecimiento.

El informe, Principales causas de muerte y carga de morbilidad en las Américas: Enfermedades no transmisibles y causas externas, analiza la carga de morbilidad y mortalidad en las Américas de 2000 a 2019, centrándose en las ENT, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes; los trastornos mentales y por consumo de sustancias y las afecciones neurológicas, así como las lesiones no intencionales e intencionales (o causas externas).

El reporte encontró que el número total de muertes aumentó en un 31% entre 2000 y 2019 en las Américas, un incremento porcentual mayor que en cualquier otra región de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En general, las ENT fueron la principal causa de muerte en la región, con una tasa de mortalidad de 412 muertes por cada 100.000 habitantes en 2019 para mujeres y hombres combinados.

Según el informe, el crecimiento y el rápido envejecimiento de la población en las Américas contribuyeron a un aumento del 31% en el número total de muertes en las dos últimas décadas. La población de la región también creció de 829 millones a 1.010 millones. Durante el mismo periodo, hubo un aumento de 5 puntos porcentuales en el número de personas de 40 a 64 años y de 3 puntos porcentuales en el de mayores de 65 años. Este cambio demográfico podría representar un reto para los sistemas de salud no preparados, y el informe insta a los países a prepararse para una creciente incidencia de las ENT a medida que la población viva más tiempo.

El porcentaje de muertes por ENT y causas externas aumentó del 87% al 90% entre 2000 y 2019, siendo el aumento más significativo en las muertes por trastornos mentales y por consumo de sustancias y afecciones neurológicas (179%).

El informe también señala que, a pesar del aumento en el número absoluto de muertes, la tasa de mortalidad por ENT y lesiones disminuyó en un 17,2% y un 8%, respectivamente. Esto ha contribuido a un aumento en la esperanza de vida y también en el número de personas que viven con ENT en la región.

Este informe también destaca las persistentes disparidades. La tasa de mortalidad por ENT en el Caribe Latino es aproximadamente 1,5 veces mayor que en la subregión Andina. Además, en toda la región, los hombres experimentaron tasas consistentemente más altas de muerte y discapacidad que las mujeres debido a una mayor carga de enfermedades cardiovasculares y cánceres, así como a altas tasas de violencia interpersonal. Sin embargo, las mujeres tenían una probabilidad significativamente mayor de sufrir violencia de pareja. En cuanto a la salud mental, los hombres tenían más probabilidades de sufrir trastornos por consumo de alcohol y drogas, mientras que las mujeres sufrían tasas más altas de trastornos de ansiedad y depresión.

La OPS continúa trabajando para apoyar a los países de las Américas en la implementación de soluciones de salud pública, innovaciones en sistemas de salud e intervenciones de políticas para abordar los desafíos que plantean las ENT. Esto incluye la implementación de la iniciativa Mejor Atención para las ENT, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad del sistema de salud para planificar e implementar servicios integrales de calidad para las ENT a nivel de atención primaria de salud.

Fuente: OPS 28 de junio de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Salud, Uncategorized | Comentarios desactivados en OPS – Un nuevo informe revela que las ENT siguen siendo la principal causa de muerte y discapacidad en las Américas

Jueves, 27 de junio de 2024

“Es posible y viable erradicar la pobreza

en la vejez en América Latina y el Caribe”

Los sistemas de pensiones no contributivos deberían estar en el centro de dicha estrategia en la región, plantea nuevo libro lanzado por el organismo regional durante el Cuarto Seminario Regional de Desarrollo Social.

De acuerdo con la publicación, los sistemas de pensiones no contributivos (SPNC) han incrementado considerablemente su cobertura en América Latina y el Caribe: pasaron de cubrir solo el 3,4% de la población de 65 años y más en 2000, es decir, poco más de un millón de personas, a cubrir el 31% de esta población en 2022, casi 20 millones de personas. En 2022, solo cinco países de la región carecían de este tipo de sistemas. Este impresionante aumento en cobertura, según la investigación, se logró con un aumento acotado del gasto público, que pasó de 0,15% del PIB en 2000 a 0,42% del PIB en 2021.

El libro aborda siete estudios de casos de países con distintos niveles de cobertura y desarrollo en sus SPNC: En Bolivia, Chile y México se observan sistemas de pensiones no contributivos con vocación universal; Argentina y Perú muestran coberturas media-bajas, mientras que República Dominicana cuenta con un SPNC de cobertura baja. En el caso de Honduras, el libro aborda escenarios que permitirían su creación.

Entre 2000 y 2022, la participación de los pensionados no contributivos en el total de pensionados de 65 años y más en América Latina y el Caribe pasó de 6,6% a 41,8%.

El estudio recalca que los SPNC se han transformado en una estrategia prioritaria para la erradicación de la pobreza extrema y de la pobreza en la vejez. Entre 2001 y 2022, la pobreza de las personas mayores de 65 años se logró reducir a casi la mitad, al pasar de 29% a 15%. De hecho, hubo más éxito en reducir la pobreza en la vejez que la pobreza en general, a pesar del proceso de envejecimiento de la población. También sobresale su contribución a la reducción de las desigualdades de género mediante la inclusión de las mujeres mayores en los sistemas de pensiones, entre otros aportes.

Un desafío para avanzar en la erradicación de la pobreza en la vejez es la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones no contributivos, considerando el acelerado envejecimiento de la población de la región. Según se alerta en la investigación, América Latina y el Caribe envejecerá a los mismos niveles de Europa, pero en la mitad del tiempo.

Si el gasto en los SPNC se aumenta anualmente entre 0,07% y 0,1% del PIB en los próximos 10 años, se alcanzaría el nivel de gasto equivalente para erradicar la pobreza en la vejez en 2035, aun en un escenario de cobertura y valor creciente, asegura la CEPAL, lo que impone un desafío técnico, institucional, financiero y de economía política.

Fuente: CEPAL 26 de junio de 2024

Clasificado bajo: CEIEG, Economía, Estadística, Indicadores, Información en otros sitios, Pobreza | Comentarios desactivados en CEPAL – “Es posible y viable erradicar la pobreza en la vejez en América Latina y el Caribe”

Jueves, 27 de junio de 2024

Se necesitan medidas para abordar las brechas

en la educación financiera entre los estudiantes

Más de dos tercios de los estudiantes utilizan regularmente productos y servicios financieros, pero los niveles de educación financiera siguen siendo demasiado bajos para garantizar que todos puedan evitar los riesgos financieros y al mismo tiempo beneficiarse de las oportunidades disponibles, según un nuevo informe de la OCDE. Los gobiernos deberían tratar de impulsar la educación financiera de los jóvenes, permitiéndoles comprender mejor los conceptos financieros clave y los riesgos y recompensas de los productos financieros. Mejorar la educación financiera no sólo traerá mejoras a corto plazo en la administración del dinero de los estudiantes, sino que también los ayudará a tomar decisiones financieras más inteligentes a medida que crezcan.

La evaluación de alfabetización financiera del Volumen IV de PISA 2022 , que midió las habilidades financieras de jóvenes de 15 años en 14 países y economías de la OCDE y 6 países y economías asociados, muestra que muchos estudiantes realizan actividades financieras básicas desde una edad temprana. En promedio, más de ocho de cada diez estudiantes han comprado algo en línea durante los últimos 12 meses y el 66% de los estudiantes realizó un pago mediante un teléfono móvil. Sin embargo, muchos aún carecen de las habilidades y los conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras acertadas: casi uno de cada cinco estudiantes, en promedio, en los países y economías de la OCDE participantes, no alcanzó los niveles básicos de competencia en alfabetización financiera.

Los estudiantes con mejor desempeño (alrededor del 11% de los estudiantes de la OCDE evaluados) son capaces de resolver problemas financieros no rutinarios y pueden describir los resultados potenciales de las decisiones financieras, mostrando una comprensión del panorama financiero más amplio, como el impuesto sobre la renta. Una mayor educación financiera se asocia con comportamientos financieros más responsables, como tener un enfoque más proactivo y a más largo plazo hacia el dinero. Los estudiantes con conocimientos financieros tienen más probabilidades de ahorrar, menos probabilidades de gastar de más y menos probabilidades de informar que compraron algo porque sus amigos lo hicieron.

La evaluación PISA muestra que los estudiantes socioeconómicamente favorecidos superan a sus compañeros desfavorecidos, y el entorno socioeconómico representa el 12% de la variación en el rendimiento. Los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos no sólo obtuvieron puntuaciones más bajas en conocimientos financieros, sino que también tuvieron menos oportunidades de aprender sobre el dinero.

Las escuelas también pueden desempeñar un papel importante. El informe muestra que existe una correlación positiva entre el desempeño en educación financiera y la exposición de los estudiantes a términos relacionados con las finanzas en las escuelas. Sin embargo, sólo dos de cada tres estudiantes han estado expuestos a tareas escolares que exploran la diferencia entre gastar dinero en necesidades y deseos. Se deben ofrecer oportunidades para aprender habilidades financieras básicas en la escuela a todos los estudiantes, especialmente a aquellos que más las necesitan, desde la edad más temprana posible, como lo recomienda la Recomendación de la OCDE sobre Educación Financiera.

El estudio también subraya que es muy probable que los jóvenes utilicen servicios y productos financieros digitales, lo que los expone a nuevos riesgos, como filtraciones de información personal y estafas en línea. Las políticas de educación e inclusión financiera digital seguras y apropiadas para la edad deben garantizar que los jóvenes aprendan a afrontar los riesgos financieros desde una edad temprana.

Los gobiernos deberían: